制度と補償

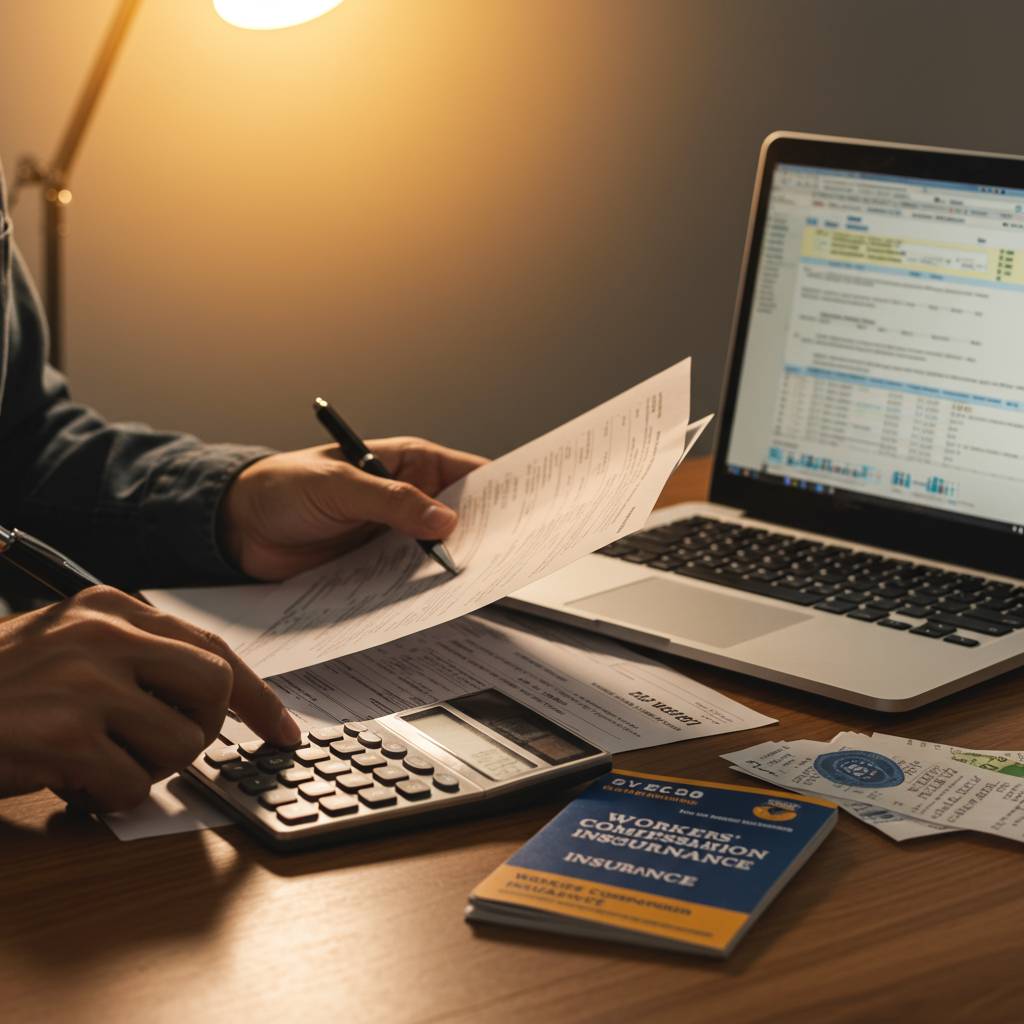

建設業で働く一人親方の皆様、確定申告の季節が近づいてきました。特に労災保険料の取り扱いについて、正しく理解して適切に経費計上できていますか?実は、多くの一人親方の方が知らずに損をしているケースが少なくありません。

埼玉県さいたま市の税理士事務所「さいたま税理士法人」では、建設業に携わる個人事業主の方々の確定申告をサポートしています。労災保険料は適切に処理することで、節税効果を最大化できる重要な項目です。

本記事では、一人親方の方が確定申告で見落としがちな労災保険料の経費計上方法から、具体的な節税テクニックまで、税理士の視点から詳しく解説します。建設業界で働く皆様の税負担を軽減し、経営を安定させるためのポイントを押さえた内容となっています。

確定申告で悩む前に、ぜひこの記事を参考にして、労災保険料を正しく経費計上する方法を身につけましょう。これからご紹介するテクニックを実践することで、確定申告をより有利に進めることができます。

1. 一人親方必見!確定申告で見落としがちな労災保険料の経費計上方法

一人親方として建設業界で働く方にとって、確定申告は収入を適切に管理し税金を最適化する重要な機会です。しかし、多くの一人親方が見落としがちなのが労災保険料の経費計上です。特に建設業の場合、労災のリスクは高く、任意で加入する労災保険は事業を守る命綱となります。

労災保険料は全額経費として計上できるにもかかわらず、これを見逃してしまう方が少なくありません。具体的には、建設業の一人親方が加入する「特別加入制度」の保険料は、事業のための必要経費として確定申告時に計上可能です。この保険料は年間数万円から十数万円になることもあり、経費として計上することで課税所得を減らし、結果的に納税額を抑えることができます。

経費計上の際のポイントは、支払証明書や領収書をきちんと保管しておくことです。日本年金機構や労働保険事務組合から発行される納付証明書は、経費の証拠として必須となります。また、保険料の支払いは事業用の口座から行うと、経理処理がスムーズになります。

さらに、労災保険料だけでなく、一人親方が組合に支払う「組合費」についても、事業に関連する支出であれば経費として認められる場合があります。例えば、全国建設労働組合総連合(全建総連)や日本建築協会などの組合費も、適切に計上しましょう。

確定申告ソフトを使用する場合は、「保険料」の項目に労災保険料を入力します。不明点があれば、税理士や所轄の税務署に相談することをお勧めします。適切な経費計上で、一人親方としての事業を財務面からもしっかりと支えていきましょう。

2. 建設業一人親方の税金対策!労災保険料を経費にして節税する完全ガイド

建設業で活躍する一人親方にとって、確定申告は大きな悩みのひとつです。特に労災保険料の取り扱いについて、「経費になるの?」「どう計上すればいいの?」という疑問をお持ちの方は多いでしょう。実は、適切に処理することで節税効果が期待できるんです。

労災保険料は全額経費として計上できます。一人親方として特別加入している場合の労災保険料は「租税公課」として処理します。例えば年間12万円の労災保険料を支払っていれば、その全額を経費として計上できるため、課税所得が減少し、結果的に納税額も減ります。

具体的な経費計上の手順としては、確定申告書の「青色申告決算書」または「収支内訳書」の「租税公課」の欄に労災保険料の支払額を記入します。特別加入の場合は「労働保険料」として区分するとよいでしょう。

また、労災保険料の支払証明書は7年間保存する必要があります。税務調査の際に提示を求められることがあるため、きちんと整理しておきましょう。

さらに節税効果を高めるポイントとして、労災保険と一緒に任意の上乗せ保険に加入している場合は、その保険料も「保険料」として経費計上できます。ただし、生命保険や医療保険など、事業と関係のない保険料は経費にはなりませんので注意が必要です。

国土交通省の統計によると、建設業の一人親方は全国で約50万人以上いると言われています。多くの一人親方が税金対策に悩んでいる中、労災保険料の経費計上は見逃せない節税ポイントです。

経費計上を忘れてしまうと、余計な税金を支払うことになってしまいます。確定申告の際には、必ず労災保険料を適切に経費計上して、合法的に節税しましょう。税理士に相談することも一つの選択肢ですが、基本的な知識を持っておくことで、自分の事業の財務状況をより把握できるようになります。

3. 確定申告の悩みを解決!一人親方が知っておくべき労災保険料の経費化テクニック

一人親方にとって確定申告は収入を適切に管理しながら、経費をしっかり計上することで税負担を適正化できる重要な機会です。特に労災保険料は多くの一人親方が見落としがちな経費計上ポイントとなっています。

まず押さえておきたいのは、特別加入者として支払う労災保険料は全額経費計上が可能だということ。建設業や解体業、運送業など、多くの業種で一人親方は労働保険事務組合を通じて労災保険の特別加入制度を利用しています。この保険料は「租税公課」として計上できます。

具体的な経費化の手順としては、労働保険事務組合から発行される領収書や証明書を保管しておくことが肝心です。これらの書類には支払った保険料の金額が明記されており、確定申告の際の証拠書類となります。青色申告の場合は「租税公課」の科目、白色申告の場合は「保険料」の欄に記入します。

また、多くの一人親方が知らないのが、労災保険の上乗せ補償となる民間の保険料も条件によっては経費計上できるということ。事業活動に直接関連する場合は経費として認められるケースがあります。税理士法人フォーサイトや辻・本郷税理士法人などの専門家に確認するとより確実です。

経費計上の際によくある間違いとして、家族従業員の労災保険料と混同してしまうケースがあります。家族従業員分の労災保険料は「福利厚生費」として区別して計上する必要があるので注意しましょう。

また、労災保険料を支払った年の経費として計上することも重要です。翌年分として前払いした場合でも、実際に支払った年の経費として計上するのが原則です。この点を誤ると税務調査の際に指摘される可能性があります。

経費計上のテクニックとして、事業主貸から直接支払うのではなく、事業用口座から支払うことで経理処理がスムーズになります。特に青色申告をしている場合は、帳簿管理が明確になり、経費の根拠を示しやすくなるメリットがあります。

最後に、労災保険料の経費計上に不安がある場合は、税務署の無料相談や税理士への相談を検討しましょう。少しの手間で確実に経費計上することで、一人親方としての税負担を適正化し、事業継続の安定につなげることができます。

4. 一人親方の確定申告で得する!税理士が教える労災保険料の正しい経費計上法

一人親方の確定申告において、労災保険料の経費計上は見落としがちなポイントです。正しく計上することで節税効果が得られるため、しっかり理解しておきましょう。労災保険料は全額経費として計上できるのが基本ルールです。例えば、年間36,000円の労災保険料を支払った場合、その全額を「保険料」勘定として計上可能です。

経費計上の際には、支払った証明として「領収証」や「振込明細」を必ず保管しておくことが重要です。特に一人親方労災は任意加入のため、税務調査の際に証拠を求められることがあります。また、前払いした場合は注意が必要で、複数年分をまとめて支払った場合は、該当する年度分のみを経費計上します。

青色申告の場合、「保険料」の科目で計上するのが一般的です。白色申告では「その他経費」として計上することになります。特に65万円控除を受ける青色申告の場合は、正確な経費計上が節税効果を高めます。

さらに、一人親方労災以外にも、別途加入している傷害保険などがある場合は、事業用と判断できるものは経費計上可能です。例えば大和ハウス工業の現場で働く一人親方であれば、その現場専用の保険料も経費になります。

税理士のアドバイスとして、経費計上の際には「いつ・いくら・何の目的で」支払ったかを明確にできる証拠を残しておくことが重要です。不明点がある場合は、東京や大阪など各地の税務署の無料相談窓口や、税理士に相談することをおすすめします。確定申告は自己申告制度ですが、適切に経費計上することで、合法的に税負担を軽減できるのです。

5. 建設業で働く一人親方必読!確定申告時の労災保険料活用で税負担を軽減する方法

建設業で働く一人親方にとって、労災保険料は欠かせない支出ですが、確定申告ではこれを有効活用して税負担を軽減できることをご存知でしょうか。多くの一人親方が見落としがちなポイントを詳しく解説します。

まず基本として、建設業の一人親方が加入する「特別加入制度」に支払った労災保険料は、全額を経費として計上できます。この保険料は年間で数万円にもなるため、きちんと経費計上することで課税所得を下げる効果があります。

経費計上の際は「租税公課」の項目に入れるのが一般的です。確定申告書の「青色申告決算書」または「収支内訳書」の該当欄に記入します。支払証明書や領収書は7年間保管しておくことをお勧めします。

特に注目したいのは、労災保険料の前払いテクニックです。例えば、3月に翌年度分の労災保険料を前払いした場合、その年の経費として計上できます。事業の利益が多い年は、この方法で経費を増やして税負担を調整することが可能です。

また、建設業の一人親方が加入できる「建設国保」や「中小企業退職金共済制度」の掛金も同様に経費計上できます。これらと労災保険料を組み合わせることで、さらに効果的な節税が実現できるでしょう。

労災保険料の経費計上で気をつけたいのは、適正な申告です。税務調査で指摘されないよう、特別加入の証明書類や支払記録はきちんと保管しておきましょう。実務上、日本年金機構や労働基準監督署から発行される納付書や領収書が重要な証拠となります。

このように、一人親方の確定申告では労災保険料を適切に経費計上することで、無駄な税負担を避けることができます。事業を長く続けるためにも、こうした細かい点にも目を配り、経営の安定化を図りましょう。

著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。

【団体概要と運営方針】埼玉労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・埼玉労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。

【埼玉労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。

【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、埼玉労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。

★一人親方部会グループ公式アプリ→一人親方労災保険PRO

★一人親方部会クラブオフ→詳細ページ

■YouTube『一人親方部会ちゃんねる』詳細ページ

Features

特長

-

労災番号を最短当日発行加入証明書発PDFで通知。

労災番号を最短当日発行加入証明書発PDFで通知。

夜間も極力、当日対応!

※申込と決済完了の場合・・・ -

月々4,980円

月々4,980円

(初回2ヶ月分9,960円)のみ初期費用が安く加入しやすい!

※年会費・手数料込み料金・・・ -

代理手続きOK!本人でなくても大丈夫!

代理手続きOK!本人でなくても大丈夫!

下請一人親方様の分をお申し込み可能。

※クレカ決済も可能

埼玉労災が選ばれる理由

-

全国で使える

全国で使える

割引優待サービスあり!・・・大企業にしかない福利厚生を会員様にプレゼント!

全国の飲食店、レジャー施設、カラオケ、映画

ガソリンなどの割引が使い放題。

※一人親方部会クラブオフ(毎月払い会員のみ)

Information

おすすめ情報

YouTube

YouTubeチャンネルのご紹介

【公式】一人親方部会ちゃんねる

このチャンネルでは、一人親方労災保険(特別加入労災)の加入団体を全国で展開する一人親方部会グループが、建設業に従事する親方様向けに「仕事」と「お金」にまつわる旬なお役立ち情報を中心に発信していきます。

また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!

また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!

外国人技能者の受入れを希望する場合、必ず「一般社団法人建設技能人材機構」(以下、JAC) に加盟する必要があります。

年会費36万円、受け入れ負担金年間24万円/人 →人手が足りなくてもそれなりのランニングコストが発生します。

当団体の労災にご加入されている企業様はこの年会費36万円が無料で申請することが可能です。

お申込み・ご相談はコチラ。/もちろん無料です。

元請け様/一人親方様のマッチングサービスを始めました。お申し込みはコチラ

ご希望のエリア、金額等をフォームから入力して申し込みしてください。当団体と契約のある全国の企業様からご連絡がいきます。

もちろん無料です。

Flow

お申し込みの流れ

Web

-

1お申し込み

フォームから

情報を入力 -

2決済用のカードを

フォームから登録 -

3加入証の発行

今すぐ申込み

今すぐ申込み 今すぐお電話

今すぐお電話