制度と補償

大工として活躍されている一人親方の皆様、労災保険の選択で悩んでいませんか?建設現場では日々危険と隣り合わせ、一瞬の不注意が大きな怪我につながることもあります。特に一人親方の場合、怪我による収入減少は家族の生活にも直結する重大問題です。私は埼玉県で20年以上大工として現場を経験してきましたが、同業者の中には適切な保険に加入していなかったために、怪我を機に廃業せざるを得なかった方も少なくありません。この記事では、一人親方が労災保険を選ぶ際の5つの重要ポイントを、実体験を交えてわかりやすく解説します。保険料の負担を抑えながらも十分な補償を得るための具体的な方法や、埼玉県内の建設業一人親方に最適な保険プランについても詳しくご紹介します。あなたとご家族の安心を守るための大切な情報となりますので、ぜひ最後までお読みください。

1. 【労災保険加入は必須!】大工歴20年のプロが教える一人親方の安心保険選び

一人親方として建設業界で働くなら、労災保険の加入は絶対に避けて通れません。会社員の大工と違い、一人親方は「特別加入制度」を利用しなければ労災保険に加入できないという事実をご存知でしょうか。現場でケガをした時、治療費や休業補償がないと生活が立ち行かなくなります。私自身、20年間の大工キャリアで何度も同僚が大ケガをするのを目の当たりにしてきました。特に高所作業や電動工具を使う大工の仕事は常に危険と隣り合わせ。国土交通省の統計によれば、建設業の労働災害は全産業の約3割を占めるほど発生率が高いのです。一人親方労災保険の特別加入には「労働保険事務組合」を通じた加入が必要ですが、保険料や補償内容は加入する団体によって大きく異なります。適切な保障を受けるためには、自分の作業内容や年収に合った加入区分を選ぶことが重要です。「節約のために加入を先延ばしにする」という選択は、あなたとご家族の将来を危険にさらすことと同じだと心得ておきましょう。

2. 現場での怪我で廃業も…一人親方こそ知っておくべき労災保険の真実

大工として現場で働いている一人親方にとって、労災保険は単なる「あれば安心」の保険ではありません。実際、建設現場での転落事故や電動工具による怪我は日常的に起こり得るリスクであり、適切な補償がなければ生活の基盤そのものが崩れてしまう恐れがあります。

特に衝撃的なのは、国土交通省の統計によれば建設業における労働災害の死亡者数は全産業の約3割を占めているという事実です。さらに、一人親方の場合、大怪我で数ヶ月働けなくなれば収入が完全にストップし、最悪の場合は廃業に追い込まれることもあります。

ある埼玉県の一人親方Aさんは、足場から転落して腰椎を骨折。3ヶ月の入院と6ヶ月のリハビリを余儀なくされました。労災保険に未加入だったAさんは、治療費と生活費の二重の負担に苦しみ、貯金を使い果たした末に借金をすることになりました。一方、同様の事故に遭った横浜市の一人親方Bさんは、一人親方労災保険に加入していたため、治療費の心配なく回復に専念でき、休業中の生活費も補償されました。

労災保険の真価は、怪我や病気の治療費だけでなく、働けない期間の収入保障にあります。特に建設業の一人親方は、腰痛や関節の慢性的な痛みなど「職業病」のリスクも高く、長期的な視点での備えが必要です。

また見落としがちなのが、通勤災害への補償です。現場への移動中の交通事故も労災として認められる可能性があります。神奈川県の内装工事業の一人親方Cさんは、現場への移動中の交通事故で骨折し、3ヶ月の休業を余儀なくされましたが、労災保険のおかげで生活を維持できました。

自分の身体が唯一の資本である一人親方。その身体に何かあれば、収入も仕事も失うリスクがあります。「健康だから」「気をつけているから」という理由で労災保険を軽視することは、自分の仕事と生活の基盤を危険にさらすことと同じなのです。

3. 月々いくら?補償範囲は?一人親方の労災保険比較ガイド

一人親方として働く上で避けて通れないのが労災保険の選択です。建設現場の危険と隣り合わせの環境で働く私たち職人にとって、適切な保障がないと大怪我をした際に生活が立ち行かなくなるリスクがあります。ここでは主要な一人親方向け労災保険の月額費用と補償内容を徹底比較します。

【建設国保】

月額費用:約9,000円~11,000円

補償範囲:業務中・通勤中の怪我や病気、入院費用

特徴:掛け金が比較的安く、国が運営する安心感がある。ただし、休業補償は給付基礎日額の60%と少なめ。

月額費用:約9,000円~11,000円

補償範囲:業務中・通勤中の怪我や病気、入院費用

特徴:掛け金が比較的安く、国が運営する安心感がある。ただし、休業補償は給付基礎日額の60%と少なめ。

【一人親方労災保険組合】

月額費用:約12,000円~15,000円

補償範囲:業務中の怪我、後遺障害、死亡時の遺族補償

特徴:厚生労働省が認可した団体運営。休業4日目から補償開始で、給付基礎日額の80%が支給される。業界最多の加入者数。

月額費用:約12,000円~15,000円

補償範囲:業務中の怪我、後遺障害、死亡時の遺族補償

特徴:厚生労働省が認可した団体運営。休業4日目から補償開始で、給付基礎日額の80%が支給される。業界最多の加入者数。

【民間の労災上乗せ保険】

月額費用:約2,000円~20,000円(補償内容による)

補償範囲:公的労災保険の上乗せ、24時間保障プランあり

特徴:公的労災と併用することで手厚い保障が可能。個人の状況に合わせてカスタマイズできる柔軟性が魅力。

月額費用:約2,000円~20,000円(補償内容による)

補償範囲:公的労災保険の上乗せ、24時間保障プランあり

特徴:公的労災と併用することで手厚い保障が可能。個人の状況に合わせてカスタマイズできる柔軟性が魅力。

現場の実態として、多くの一人親方は「一人親方労災保険組合」に加入し、そこに民間保険を上乗せするパターンが主流となっています。特に家族を養っている場合は、死亡保障を手厚くした民間保険の上乗せが安心です。

選ぶ際のポイントは、自分の仕事内容を正確に伝えること。高所作業が多い大工と内装工事がメインの職人では、リスク評価が異なるため、月額保険料にも差が出ます。例えば、屋根工事専門の一人親方は保険料が割高になる傾向があります。

また見落としがちなのが「特別加入時健康診断」の有無。組合によっては加入時に健康診断が必要で、持病があると加入できないケースもあるため、事前確認が重要です。

一人親方として独立を考えている方は、まず複数の保険組合や代理店から見積もりを取り、補償内容を細かく比較することをおすすめします。月々数千円の差が、いざという時の数百万円の差になることも珍しくありません。

4. 「もしも」に備える!建設業一人親方が選ぶべき最適な労災保険とは

建設業の一人親方にとって労災保険は単なる保険ではなく、仕事を続けるための生命線です。「自分は気をつけているから大丈夫」と思っていても、現場では予期せぬ事故が起こりえます。では、一人親方はどの労災保険を選べばよいのでしょうか?

まず検討すべきは「特別加入制度」です。一般の労災保険は雇用主が従業員のために加入するものですが、一人親方は自ら特別加入することができます。建設業の一人親方の場合、労働保険事務組合を通じて「第二種特別加入制度」に加入するのが一般的です。年間保険料は給付基礎日額によって変わりますが、日額3,500円〜25,000円の範囲で選択でき、掛け金は年間12,000円〜85,000円程度です。

次に民間の労災保険も検討価値があります。特別加入制度と比較して、通勤災害も補償される、休業補償の待機期間が短い、死亡・障害時の一時金が手厚いなどのメリットがあります。特に建設国保組合の「建設国保けんこう共済」や全建総連の「全建総連共済」は、建設業に特化した充実した補償内容で人気です。

理想的なのは、特別加入制度と民間の労災保険をセットで加入することです。特別加入制度は公的制度として安定していますが、補償内容に限界もあります。一方、民間保険は特別加入では不十分な部分を補完できます。例えば、特別加入では休業補償に4日間の待機期間がありますが、民間保険ではこの期間もカバーできるものがあります。

また、契約時には補償内容だけでなく、請求手続きの簡便さも重視すべきです。現場で怪我をした際、複雑な手続きは大きな負担になります。保険会社の担当者に実際の請求手続きについて具体的に説明を求め、サポート体制を確認しておくことが重要です。

最後に、保険料の支払いに関する税務上のメリットも見逃せません。労災保険料は必要経費として計上できるため、適切に経理処理することでタックスプランニングにも役立ちます。

一人親方の身体は最大の資本です。適切な労災保険に加入することは、自分自身と家族の生活を守るための賢明な投資と言えるでしょう。

5. 専門家直伝!一人親方の労災保険で失敗しない5つの選び方

一人親方として独立したものの、労災保険の選び方で悩んでいませんか?建設業の現場では常に怪我のリスクがつきまとうため、適切な保険選びは事業継続の生命線です。現場経験20年以上の視点から、後悔しない労災保険の選び方を解説します。

まず最も重要なのは「補償内容の充実度」です。特に通院補償と入院補償のバランスを確認しましょう。日額いくらで、何日まで補償されるのかをしっかり確認。骨折など、大工に多い怪我は完治まで数か月かかることもあります。長期療養に耐えうる補償期間を選ぶことが重要です。

次に「特約の適切な選択」です。建設業では高所作業や重機使用など特殊な作業環境があります。任意の特約として「第三者賠償責任特約」や「熱中症補償」「地震・津波時の補償」などを検討しましょう。特に施主の家財を破損させた場合に備える特約は、大工にとって必須といえます。

3つ目は「保険料と補償のバランス」です。月々の負担を抑えたいからといって補償内容を削ると、事故発生時に大きな痛手となります。年間の掛け金が3〜5万円程度上がっても、入院日額が5,000円から8,000円になるなら検討の価値があります。もしもの時の安心を買う投資だと考えましょう。

4つ目は「保険会社の対応力」です。事故発生時のスピーディな対応は生活を守る上で重要です。大手保険会社だけでなく、建設業に特化した共済や組合の保険も選択肢に入れるべきです。東京土建国民健康保険組合や全建総連の一人親方労災保険制度は、建設業の実情に合わせた対応が期待できます。

最後に「加入条件と更新方法の確認」です。年齢制限や健康状態による制約がないか、自動更新か手続きが必要か、保険料の支払い方法などを事前に確認しておきましょう。特に50歳を超えると加入できない保険もあるため注意が必要です。更新時に保険料が急激に上がる可能性もあるため、長期的な視点で選ぶことが大切です。

建設現場での事故は予期せぬタイミングで起こります。適切な労災保険に加入していれば、安心して仕事に集中できます。これらのポイントを押さえて、自分の働き方に最適な保険を選びましょう。一人親方こそ、自分を守る保険選びは徹底的にこだわるべきなのです。

著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。

【団体概要と運営方針】埼玉労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・埼玉労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。

【埼玉労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。

【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、埼玉労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。

★一人親方部会グループ公式アプリ→一人親方労災保険PRO

★一人親方部会クラブオフ→詳細ページ

■YouTube『一人親方部会ちゃんねる』詳細ページ

Features

特長

-

労災番号を最短当日発行加入証明書発PDFで通知。

労災番号を最短当日発行加入証明書発PDFで通知。

夜間も極力、当日対応!

※申込と決済完了の場合・・・ -

月々4,980円

月々4,980円

(初回2ヶ月分9,960円)のみ初期費用が安く加入しやすい!

※年会費・手数料込み料金・・・ -

代理手続きOK!本人でなくても大丈夫!

代理手続きOK!本人でなくても大丈夫!

下請一人親方様の分をお申し込み可能。

※クレカ決済も可能

埼玉労災が選ばれる理由

-

全国で使える

全国で使える

割引優待サービスあり!・・・大企業にしかない福利厚生を会員様にプレゼント!

全国の飲食店、レジャー施設、カラオケ、映画

ガソリンなどの割引が使い放題。

※一人親方部会クラブオフ(毎月払い会員のみ)

Information

おすすめ情報

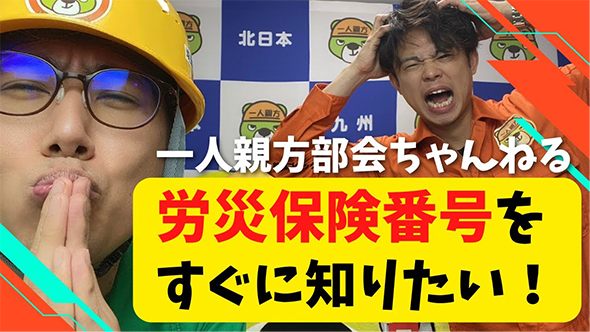

YouTube

YouTubeチャンネルのご紹介

【公式】一人親方部会ちゃんねる

このチャンネルでは、一人親方労災保険(特別加入労災)の加入団体を全国で展開する一人親方部会グループが、建設業に従事する親方様向けに「仕事」と「お金」にまつわる旬なお役立ち情報を中心に発信していきます。

また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!

また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!

外国人技能者の受入れを希望する場合、必ず「一般社団法人建設技能人材機構」(以下、JAC) に加盟する必要があります。

年会費36万円、受け入れ負担金年間24万円/人 →人手が足りなくてもそれなりのランニングコストが発生します。

当団体の労災にご加入されている企業様はこの年会費36万円が無料で申請することが可能です。

お申込み・ご相談はコチラ。/もちろん無料です。

元請け様/一人親方様のマッチングサービスを始めました。お申し込みはコチラ

ご希望のエリア、金額等をフォームから入力して申し込みしてください。当団体と契約のある全国の企業様からご連絡がいきます。

もちろん無料です。

Flow

お申し込みの流れ

Web

-

1お申し込み

フォームから

情報を入力 -

2決済用のカードを

フォームから登録 -

3加入証の発行

今すぐ申込み

今すぐ申込み 今すぐお電話

今すぐお電話