制度と補償

建設業界で独立を考えている方、一人親方として自分の腕一つで仕事をしていきたいとお考えの方へ。独立は夢がある反面、法律面での準備が不足していると思わぬトラブルに発展することがあります。

実際、国土交通省の統計によると、建設業の一人親方は年々増加傾向にあり、2022年には全国で約70万人に達しています。しかし、その中で約3割の方が法律知識の不足により開業初年度にトラブルを経験しているというデータもあります。

「建設業許可は必要?」「労災保険はどうすれば?」「確定申告の方法は?」など、独立前に押さえておくべき法的知識は意外と多岐にわたります。

本記事では、一人親方として成功するために欠かせない法律の基礎知識を、実務経験豊富な専門家の監修のもとでわかりやすく解説します。これから独立を考えている方はもちろん、すでに一人親方として活動されている方も、ぜひ自分の知識をチェックする機会としてご活用ください。

法律の知識を味方につけて、一人親方としての第一歩を確実に踏み出しましょう。

1. 一人親方の開業前に確認すべき3つの重要法規制と手続きガイド

建設業界で独立を考える多くの職人にとって、一人親方という働き方は魅力的な選択肢です。しかし、実際に開業する前に理解しておくべき法的な要件があります。この記事では、一人親方として開業する際に必ず押さえておくべき3つの重要な法規制と手続きについて解説します。

まず第一に、建設業許可の要否を確認することが重要です。一人親方の場合、500万円未満の工事のみを請け負うのであれば、建設業許可は不要です。しかし、それ以上の工事を受注する予定がある場合は、建設業法に基づく許可が必要となります。この許可申請には、実務経験証明や資金能力の証明など複数の書類が求められます。事前に最寄りの都道府県庁の建設業許可窓口に相談することをおすすめします。

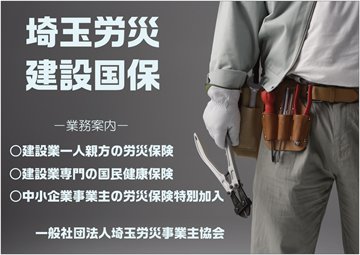

次に押さえるべきは、「労災保険の特別加入制度」です。一人親方は法律上、労働者ではないため通常の労災保険には加入できません。しかし、建設業の一人親方向けに特別加入制度が設けられています。これに加入するには、建設業務に従事していることを証明し、所轄の労働基準監督署で手続きを行う必要があります。この加入は任意ですが、作業中の事故に備えるためにも強く推奨されています。

最後に、確定申告と青色申告の知識です。一人親方は個人事業主として、毎年確定申告を行う義務があります。特に青色申告を選択すると最大65万円の特別控除を受けられるなど税制上の優遇措置があります。ただし、青色申告をするには事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、日々の収支を複式簿記で記録する必要があります。開業後すぐに税理士に相談するか、最低でも確定申告ソフトの使い方を学んでおくことが賢明です。

これらの法規制や手続きを事前に理解し適切に対応することで、一人親方としてのスタートをスムーズに切ることができます。法的要件をクリアすることは、将来的なトラブル防止にもつながり、安定した事業運営の基盤となります。

2. 建設業を個人事業主で始める方必見!一人親方に関わる法的リスクと対策

2. 建設業を個人事業主で始める方必見!一人親方に関わる法的リスクと対策

建設業で独立して一人親方として活動する場合、様々な法的リスクが存在します。これらのリスクを把握し、適切な対策を講じることは事業の安定と継続のために不可欠です。

まず第一に注意すべきは「偽装請負」のリスクです。実質的に雇用関係があるにもかかわらず、請負契約の形をとっている場合、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があります。このリスクを回避するためには、複数の発注元と契約する、自分の裁量で仕事の進め方を決定できる体制を整える、自前の工具を使用するなどの対策が効果的です。

次に「労災保険」の問題があります。一人親方は労働者ではないため、通常の労災保険に加入できません。しかし、建設業の場合は特別加入制度があり、これに加入することで作業中の事故やケガに対する保障を受けることができます。日本建設国民健康保険組合や各種一人親方団体を通じて加入手続きを行いましょう。

また「下請法」の知識も重要です。元請から不当な待遇を受けないために、建設業法や下請法の基本を理解しておくべきです。例えば、工事代金の支払遅延や一方的な値引きなどの行為は法律違反となる場合があります。契約書は必ず書面で残し、曖昧な条件での契約は避けるようにしましょう。

さらに「契約不履行」のリスクもあります。工期遅延や工事の瑕疵があった場合、損害賠償請求を受ける可能性があります。このリスクに備えるため、建設工事保険や請負業者賠償責任保険などの各種保険に加入することをお勧めします。三井住友海上や東京海上日動などの保険会社では、一人親方向けの保険プランを提供しています。

税務面では、個人事業主として確定申告の義務があります。経費の計上ミスや申告漏れがあると、追徴課税や罰則の対象となる場合があります。日々の収支記録をしっかりつけ、領収書は保管しておきましょう。必要に応じて税理士に相談することも検討してください。

最後に「許認可」の問題です。建設業の種類によっては、建設業許可や各種資格が必要な場合があります。無許可で営業を行うと罰則の対象となるため、事前に確認が必要です。国土交通省や各都道府県の建設業課で情報を得ることができます。

これらの法的リスクを理解し、適切な対策を講じることで、一人親方として安定した事業運営が可能になります。独立前にこれらの知識を身につけ、必要な手続きや保険加入を済ませておくことが重要です。

3. 【専門家監修】一人親方の労災保険加入義務と建設業法のポイント解説

一人親方として建設業界で活動するためには、労災保険や建設業法に関する正確な知識が不可欠です。実際に、多くの一人親方が法律面の理解不足によるトラブルに直面しています。ここでは、弁護士および社会保険労務士の監修のもと、一人親方に関わる重要な法的側面を解説します。

まず、労災保険についてですが、一人親方は通常の従業員とは異なる「特別加入制度」を利用することになります。これは任意加入ではありますが、建設現場での事故リスクを考えると実質的には必須と言えるでしょう。特に元請企業の多くは、現場入場の条件として労災保険への加入を義務付けているケースが増えています。

労災保険特別加入の手続きは、最寄りの労働基準監督署で行うか、建設業の一人親方団体を通じて加入するのが一般的です。全国建設労働組合総連合や日本建設職人社会を通じた加入が多く選ばれています。保険料は年間で約2万円〜5万円程度ですが、業種や危険度によって変動します。

次に、建設業法における一人親方の位置づけについて理解しておく必要があります。建設業を営むには原則として建設業許可が必要ですが、500万円未満の小規模工事のみを請け負う場合は許可不要です。しかし、下請として大手建設会社の現場で働く場合でも、元請からの指示を受けながら働くと「偽装請負」と判断されるリスクがあります。

建設業許可を取得する場合、一人親方でも財産的基礎(500万円以上の資金)や経営業務管理責任者の設置など、複数の要件を満たす必要があります。許可申請は都道府県の建設行政窓口で行いますが、書類作成の専門性が高いため、行政書士などの専門家に依頼するケースも多いでしょう。

また、消費税の課税事業者となるか否かも重要なポイントです。課税売上高が1,000万円を超えると、原則として消費税の納税義務が生じます。適切な会計処理と確定申告を行うために、開業当初から税理士に相談することをお勧めします。

法的リスク管理としては、施工不良や第三者への損害に備えた賠償責任保険への加入も検討すべきです。特に住宅リフォームなどの場合、完成後の不具合が高額な賠償につながることがあります。日本損害保険協会によると、建設業の賠償事故の平均支払額は数百万円に及ぶケースもあります。

国土交通省の統計によれば、建設業における一人親方は約60万人と推計されており、その数は増加傾向にあります。適切な法的知識を身につけることは、持続可能な事業運営のために不可欠な要素といえるでしょう。

4. 失敗しない一人親方独立術:税法と社会保険の基礎知識まとめ

4. 失敗しない一人親方独立術:税法と社会保険の基礎知識まとめ

一人親方として成功するためには、技術や営業力だけでなく税法と社会保険の知識が必須です。多くの新米一人親方が陥る失敗は、この分野の知識不足から生じています。まず確定申告について理解しましょう。サラリーマンと異なり、一人親方は自ら所得税を計算し納税する義務があります。白色申告と青色申告があり、青色申告は最大65万円の控除を受けられるため、帳簿をきちんと付けることで大きな節税効果が期待できます。

経費についても正しく理解することが重要です。事業に必要な工具、車両費、通信費などは経費として計上可能ですが、プライベートとの線引きが曖昧になりがちな支出については注意が必要です。例えば、仕事とプライベートで使う車の場合は、ガソリン代や維持費を使用割合に応じて按分する必要があります。

社会保険については、一人親方は国民健康保険と国民年金に加入することになります。特に建設業の一人親方の場合は、労災保険の特別加入制度を利用できるため、危険を伴う作業が多い方は必ず加入しましょう。また、将来の年金額を増やすなら国民年金基金や個人型確定拠出年金(iDeCo)の活用も検討すべきです。

消費税については、売上が1,000万円を超えると課税事業者となり、消費税の納税義務が生じます。独立初年度は免税事業者になりますが、将来的な売上増加を見据えて早めに対策を講じておくことが賢明です。

帳簿管理は煩雑になりがちですが、クラウド会計ソフトの活用で大幅に効率化できます。freee、MFクラウド、やよいの青色申告オンラインなどは、領収書をスマホで撮影するだけで自動仕訳してくれる機能があり、確定申告の負担を軽減できます。

最後に専門家の活用も検討しましょう。税理士や社会保険労務士に相談することで、自分だけでは気づけない節税ポイントや保険の最適化が可能になります。特に独立初年度は、正しい基盤づくりのために専門家のサポートを受けることをおすすめします。

一人親方として独立する際は、仕事の技術向上に目が行きがちですが、これらの税務・社会保険の知識をしっかり身につけることが、長期的に安定したビジネスを築く鍵となります。

5. 建設業許可不要でも知らないと危険!一人親方のための法律知識入門

建設業許可が不要な一人親方でも、法律の知識は仕事を守る生命線です。多くの方が「自分は小規模だから大丈夫」と思いがちですが、実はそこに落とし穴があります。まず押さえておきたいのが労働安全衛生法です。現場での安全対策は自分一人のためでも妥協できません。ヘルメット着用や転落防止措置など基本的な安全対策を怠ると、重大な事故につながるだけでなく、元請けからの信頼も失います。

次に理解すべきは下請法(下請代金支払遅延等防止法)です。発注者との契約は必ず書面で行い、支払条件を明確にしましょう。「口約束だけで仕事を始めたら支払いがなかった」というトラブルは後を絶ちません。また消費税の取り扱いも重要ポイントです。請求書に消費税を含むか別途かを明記し、インボイス制度への対応も検討する必要があります。

さらに請負契約と偽装請負の違いも把握しておきましょう。同じ現場で毎日決まった時間に指示を受けて働いている場合、法的には「雇用関係」と判断される可能性があります。これにより、労災保険や社会保険の問題が発生することも。独立した事業者として認められるためには、複数の取引先を持ち、自分の裁量で仕事を進められることが重要です。

一人親方として成功するためには技術力だけでなく、これらの法律知識を実務に活かすことが不可欠です。専門家への相談や業界団体の勉強会に参加するなど、継続的な学習を心がけましょう。正しい知識を身につけることが、トラブルを未然に防ぎ、安定した事業継続への近道となります。

一人親方の労災保険のご加入はこちらから

埼玉労災一人親方部会 https://www.saitama631.com/

建設国保 保険料シミュレーション

建設国保 加入お問い合わせ

著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。

【団体概要と運営方針】埼玉労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・埼玉労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。

【埼玉労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。

【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、埼玉労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。

★一人親方部会グループ公式アプリ→一人親方労災保険PRO

★一人親方部会クラブオフ→詳細ページ

■YouTube『一人親方部会ちゃんねる』詳細ページ

Features

特長

-

労災番号を最短当日発行加入証明書発PDFで通知。

労災番号を最短当日発行加入証明書発PDFで通知。

夜間も極力、当日対応!

※申込と決済完了の場合・・・ -

月々4,980円

月々4,980円

(初回2ヶ月分9,960円)のみ初期費用が安く加入しやすい!

※年会費・手数料込み料金・・・ -

代理手続きOK!本人でなくても大丈夫!

代理手続きOK!本人でなくても大丈夫!

下請一人親方様の分をお申し込み可能。

※クレカ決済も可能

埼玉労災が選ばれる理由

-

全国で使える

全国で使える

割引優待サービスあり!・・・大企業にしかない福利厚生を会員様にプレゼント!

全国の飲食店、レジャー施設、カラオケ、映画

ガソリンなどの割引が使い放題。

※一人親方部会クラブオフ(毎月払い会員のみ)

Information

おすすめ情報

YouTube

YouTubeチャンネルのご紹介

【公式】一人親方部会ちゃんねる

このチャンネルでは、一人親方労災保険(特別加入労災)の加入団体を全国で展開する一人親方部会グループが、建設業に従事する親方様向けに「仕事」と「お金」にまつわる旬なお役立ち情報を中心に発信していきます。

また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!

また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!

外国人技能者の受入れを希望する場合、必ず「一般社団法人建設技能人材機構」(以下、JAC) に加盟する必要があります。

年会費36万円、受け入れ負担金年間24万円/人 →人手が足りなくてもそれなりのランニングコストが発生します。

当団体の労災にご加入されている企業様はこの年会費36万円が無料で申請することが可能です。

お申込み・ご相談はコチラ。/もちろん無料です。

元請け様/一人親方様のマッチングサービスを始めました。お申し込みはコチラ

ご希望のエリア、金額等をフォームから入力して申し込みしてください。当団体と契約のある全国の企業様からご連絡がいきます。

もちろん無料です。

Flow

お申し込みの流れ

Web

-

1お申し込み

フォームから

情報を入力 -

2決済用のカードを

フォームから登録 -

3加入証の発行

今すぐ申込み

今すぐ申込み 今すぐお電話

今すぐお電話