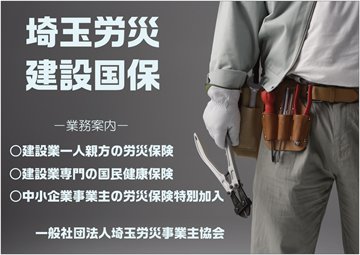

制度と補償

建設業界で働く一人親方の皆様、労災事故への備えは万全ですか?建設現場では日々さまざまな危険と隣り合わせであり、適切な保険選びは安心して働くための重要な基盤となります。

私は建設業界で現場監督として多くの現場を見てきた経験から、一人親方の方々が抱える保険の悩みをよく理解しています。特に「労災保険と民間保険、どちらがいいのだろう?」「両方必要なの?」といった疑問を持つ方が多いのではないでしょうか。

本記事では、一人親方向けの労災保険と民間保険について、その違いやメリット・デメリット、加入手続きの方法、実際の補償内容、そして実際の事故事例を交えながら徹底解説します。適切な保険選びは、あなたとご家族の生活を守るだけでなく、建設業界での長期的なキャリアを支える重要な判断です。

埼玉県の一人親方の方々にとって特に役立つ情報も盛り込んでいますので、この機会に自分の保険内容を見直してみてはいかがでしょうか。事故が起きてからでは遅いのです。今すぐ確認し、最適な保険で自分自身を守りましょう。

1. 【元現場監督が明かす】一人親方必見!労災保険と民間保険の違いとメリット・デメリット

建設業界で独立して一人親方として働き始めた方にとって、まず直面するのが「保険選び」の問題です。怪我や事故のリスクが高い現場で働く以上、適切な保険に加入することは事業継続の生命線とも言えます。私は現場監督として15年以上建設現場を見てきた経験から、多くの一人親方が保険選びで迷っている姿を目の当たりにしてきました。

まず、一人親方が選択できる保険には「特別加入の労災保険」と「民間の傷害保険」の2種類があります。それぞれの特徴を理解することが重要です。

労災保険(特別加入)の最大のメリットは、業務中・通勤中の事故を幅広くカバーすることです。保険料も年間で数万円程度と比較的安価で、休業補償や治療費の手厚い保障が受けられます。特に、建設現場での事故は治療が長期化するケースが多いため、この点は大きな安心材料となります。

一方、デメリットとしては加入手続きが複雑なことが挙げられます。建設業の一人親方の場合、建設国保や建設業労災互助会などを通じた加入が一般的ですが、書類準備や審査に時間がかかることがあります。また、業務外の怪我や病気には適用されないという制限もあります。

対して民間の傷害保険のメリットは、24時間365日保障される点と、加入手続きの簡便さです。三井住友海上やあいおいニッセイ同和損保など大手保険会社の商品では、プライベートの事故も補償対象となります。保険金の支払いも労災より早いケースが多いです。

しかし民間保険のデメリットは、月々の保険料が労災より高額になりがちな点です。また保険会社によって保障内容に差があり、例えば休業補償期間が短かったり、高所作業などの危険作業が免責となる場合もあるため、契約前の確認が必須です。

私の経験から言えることは、理想的には「労災保険+民間保険」の組み合わせが最も安心だということです。実際、大手建設会社の協力会社として働く一人親方の多くは、この組み合わせを選択しています。特に労災保険は元請企業から加入を求められるケースも多いため、事業を軌道に乗せるためにも欠かせない存在です。

労災保険で業務中の基本的な保障を確保し、民間保険でプライベートや労災の上乗せ保障を得る—この二段構えの保険体制が、リスクの高い建設業で生き抜くための知恵と言えるでしょう。

2. 建設業界で安心して働くために!一人親方の労災保険加入手続きと補償内容を元監督が解説

建設業界で一人親方として働く方にとって、最も重要な備えの一つが「労災保険」です。私自身、現場監督として多くの一人親方と仕事をしてきた経験から、適切な保険加入が現場での安全と生活の安定にどれほど重要かを痛感しています。この記事では、一人親方が加入できる労災保険の手続きと補償内容について詳しく解説します。

一人親方の労災保険「特別加入制度」とは

一人親方が加入できる労災保険は、正式には「労災保険特別加入制度」と呼ばれています。通常、労災保険は事業主が労働者のために加入する制度ですが、一人親方のような自営業者は特別加入という形で保護を受けることができます。

特別加入制度には主に次の3つのメリットがあります:

– 業務中の怪我や疾病に対する医療費の補償

– 休業中の所得補償

– 後遺障害が残った場合の年金給付

– 業務中の怪我や疾病に対する医療費の補償

– 休業中の所得補償

– 後遺障害が残った場合の年金給付

加入手続きの流れ

一人親方が労災保険に加入するためには、単独での加入はできず、「一人親方団体」を通じて加入する必要があります。具体的な手順は以下の通りです:

1. 最寄りの一人親方団体(建設業労災互助会など)に連絡

2. 団体が定める申請書類の提出(身分証明書、請負契約書のコピーなど)

3. 加入に必要な掛金の支払い

4. 労働基準監督署による審査・承認

2. 団体が定める申請書類の提出(身分証明書、請負契約書のコピーなど)

3. 加入に必要な掛金の支払い

4. 労働基準監督署による審査・承認

特に注目すべき点として、加入手続きには約2週間程度かかるため、仕事を始める前に余裕をもって手続きを進めることをお勧めします。

掛金(保険料)と給付基礎日額

労災保険の掛金は「給付基礎日額」によって決まります。給付基礎日額とは、万が一の際に補償の基準となる1日あたりの金額です。現在、給付基礎日額は3,500円から25,000円までの幅から選択できます。

例えば、給付基礎日額20,000円を選択した場合の年間保険料は約66,000円です。現場での危険度が高い職種(高所作業など)ほど掛金率が上がる傾向にあります。

具体的な補償内容

特別加入制度での主な補償内容は以下の通りです:

1. 療養補償:業務上の怪我や病気の治療費が全額カバーされます

2. 休業補償:4日目から給付基礎日額の60%が支給されます

3. 障害補償:障害等級に応じた一時金または年金が支給されます

4. 遺族補償:万が一の場合、遺族に対して年金または一時金が支給されます

2. 休業補償:4日目から給付基礎日額の60%が支給されます

3. 障害補償:障害等級に応じた一時金または年金が支給されます

4. 遺族補償:万が一の場合、遺族に対して年金または一時金が支給されます

特に現場で多い「腰痛」についても、業務との因果関係が認められれば補償対象となります。ただし、通勤災害については、労災保険法上の「通勤」の概念が一人親方には適用されないため、原則として補償対象外となる点に注意が必要です。

民間保険との違いと併用のメリット

労災保険特別加入制度は公的制度のため、民間の傷害保険に比べて掛金が安く、補償内容が手厚い特徴があります。ただし、前述の通り通勤災害への対応や、休業補償の待機期間(最初の3日間は補償なし)などの限界もあります。

そのため、多くのベテラン一人親方は特別加入制度と民間の傷害保険を併用しています。これにより、労災保険でカバーされない部分を民間保険で補うことができ、より安心して現場作業に臨めます。

労災保険の適用範囲を正確に理解し、必要に応じて民間保険と組み合わせることで、一人親方として長く安定して建設業界で働くための基盤を作ることができます。

3. 事故が起きてからでは遅い!一人親方労災保険の保険料と補償範囲を徹底比較

建設現場での事故は一瞬にして起こります。高所からの転落、重機による挟まれ、資材の落下など、どれほど注意していても完全に防ぐことは難しいものです。一人親方として働く場合、労災事故が発生したときの備えが非常に重要になります。

一人親方労災保険(特別加入制度)の保険料は、年間で約2万円から5万円程度となっています。具体的には加入する種類によって異なり、第一種特別加入者(一人親方等)の場合、年間掛金は給付基礎日額の設定により変動します。給付基礎日額3,500円で設定した場合は年間約2万円、最高額の25,000円で設定すると年間約15万円程度になります。

一方、民間の傷害保険は月額1,000円から1万円程度と幅広く、補償内容によって大きく変わります。一見すると民間保険の方が安く見えるかもしれませんが、補償範囲を比較すると大きな違いがあります。

一人親方労災保険の補償範囲は、業務中の事故はもちろん、通勤災害も対象になります。さらに重要なのは、業務上疾病(じん肺、腰痛、熱中症など)も補償されることです。長期の療養が必要になった場合でも、治療費の全額と休業補償(給付基礎日額の60%)が支給されます。また、後遺障害が残った場合の年金給付や、万が一の死亡時の遺族補償もしっかりと用意されています。

これに対して民間保険は、基本的に「ケガ」に対する補償がメインです。業務上疾病は原則として対象外となっていることが多く、特に建設業特有の職業病に対する保障は限定的です。また、補償期間も有限であることが一般的で、長期療養が必要な重度の障害を負った場合には不十分な場合があります。

例えば、足場から転落して腰を強打し、長期間の治療が必要になったケースを考えてみましょう。一人親方労災保険では治療費の全額と休業補償が受けられますが、民間保険では契約内容によっては治療費の一部しかカバーされないことがあります。また、治療が長期化した場合、民間保険では補償期間が終了してしまうリスクもあります。

もう一つ注目すべき点は、元請業者からの仕事を受ける際、一人親方労災保険への加入を求められるケースが増えていることです。大手ゼネコンなどでは現場の安全管理の観点から、下請けを含めた全作業員の労災保険加入を義務付けることが一般的になっています。このため、仕事の幅を広げるという意味でも加入しておくメリットは大きいでしょう。

建設業労働災害防止協会の統計によれば、建設業の労働災害発生率は他業種と比較して依然として高い水準にあります。特に一人親方は、自分自身で安全管理を行いながら作業するため、リスクはさらに高まります。

理想的なのは、一人親方労災保険をベースとしつつ、民間保険でカバーできない部分(プライベート中の事故など)を補完するという二段構えの加入方法です。安全第一が基本ですが、万が一に備えた保険の備えも、プロの一人親方として欠かせない「道具」の一つと考えるべきでしょう。

4. 建設現場の安全対策!元現場監督が教える一人親方が加入すべき最適な保険選び

建設現場の危険と隣り合わせで働く一人親方にとって、適切な保険選びは生活を守る最後の砦です。現場監督として15年の経験から言えることは、万全の安全対策を講じていても事故のリスクは常に存在するということ。一人親方として独立する際、最初に考えるべきなのが「どの保険に加入すべきか」という問題です。

特に注目すべきは「一人親方労災保険」と「民間の傷害保険」の組み合わせです。一人親方労災保険は国が運営する制度で、掛け金に対する補償内容のバランスが優れています。年間25,000円〜45,000円程度の掛け金で、治療費はもちろん、休業補償や障害が残った場合の年金まで幅広くカバーしてくれます。

しかし、一人親方労災保険だけでは不十分なケースもあります。例えば、現場での事故ではなく通勤中の事故や、私生活での怪我には適用されません。そこで民間の傷害保険との併用が重要になります。民間保険では、三井住友海上の「一人親方向け保険」や東京海上日動の「一人親方プラン」など、建設業に特化した保険商品があります。

実際に現場で遭遇した事例として、足場から転落して腰椎を損傷した一人親方がいました。幸い一人親方労災保険に加入していたため、3ヶ月の療養期間中も生活に大きな支障なく回復に専念できました。一方で、保険未加入だった別の方は、同様の事故で借金を背負うことになり、復帰後も経済的な苦労が続いていました。

また、見落としがちなのが「特別加入団体」の選択です。一人親方労災保険に加入するには建設業労働災害防止協会や全国建設労働組合総連合などの団体を通じる必要がありますが、団体によって掛け金や付帯サービスが異なります。特に法律相談や安全講習などのサポートは、長期的に見れば大きな価値があります。

さらに、第三者への賠償責任をカバーする「請負業者賠償責任保険」も検討すべきです。作業中に隣家の窓ガラスを割ってしまったり、通行人にケガをさせたりした場合に備える保険で、特に住宅密集地での作業が多い場合は必須と言えるでしょう。

最適な保険の組み合わせは、作業内容や現場環境によって変わります。足場工事が多い場合は高所作業に強い補償内容を、電気工事なら感電事故に対する保障を重視するなど、専門性に合わせた選択が重要です。

保険料を節約したい気持ちは理解できますが、建設現場の安全対策として保険は最後の砦です。15年の現場監督経験から言えることは、充実した保険に加入している一人親方ほど、精神的な余裕を持って安全な作業に集中できるということです。将来の安心のために、今一度、ご自身の保険内容を見直してみてはいかがでしょうか。

5. 知らないと損する!一人親方の労災事故事例と適切な保険選びのポイント

建設現場では日々さまざまな労災事故が発生しています。一人親方として働く方が直面する事故のリスクは決して小さくなく、適切な保険選びが重要です。実際に起きた事例をもとに、どのような保険が有効だったのかを解説します。

実例1:足場からの転落事故

Aさんは住宅リフォーム現場で作業中、2階の足場から転落し、腰椎を骨折しました。3ヶ月の入院と6ヶ月のリハビリを要する大怪我でした。

Aさんは特別加入の労災保険に加入していたため、治療費は全額カバーされ、休業補償も受けられました。しかし、生活費をカバーするには十分ではなく、民間の所得補償保険に加入していなかったため、貯金を切り崩して生活することになりました。

実例2:電動工具による指切断事故

Bさんは木材加工中に電動丸鋸で左手人差し指を切断する事故に遭いました。幸いBさんは特別加入の労災保険と民間の傷害保険の両方に加入していたため、治療費だけでなく、後遺障害に対する補償も十分に受けられました。

実例3:熱中症による死亡事故

夏場の屋外工事中にCさんが熱中症で倒れ、病院に搬送されましたが亡くなりました。Cさんは労災特別加入をしていなかったため、遺族は葬儀費用や生活費に苦労することになりました。一般の生命保険は加入していましたが、業務中の事故は支払い対象外となるケースもあり、十分な保障が得られませんでした。

保険選びの重要ポイント

1. 業務内容に合った保障範囲を選ぶ

高所作業が多い場合は転落事故、電動工具を使用する場合は切断事故など、自分の仕事内容に合ったリスクを想定して保険を選びましょう。

高所作業が多い場合は転落事故、電動工具を使用する場合は切断事故など、自分の仕事内容に合ったリスクを想定して保険を選びましょう。

2. 休業補償の期間と金額を確認

労災保険の休業補償(給付基礎日額の80%)だけでは生活維持が難しい場合が多いです。民間の所得補償保険で上乗せすることを検討しましょう。

労災保険の休業補償(給付基礎日額の80%)だけでは生活維持が難しい場合が多いです。民間の所得補償保険で上乗せすることを検討しましょう。

3. 後遺障害への備え

後遺障害が残った場合、働き方が制限される可能性があります。労災の障害補償に加えて、民間保険での補償も確保しておくことが重要です。

後遺障害が残った場合、働き方が制限される可能性があります。労災の障害補償に加えて、民間保険での補償も確保しておくことが重要です。

4. 死亡時の遺族補償

万が一の場合、遺族の生活を守るための保障は十分ですか?労災の遺族補償に加え、生命保険や傷害保険の死亡保障も確認しましょう。

万が一の場合、遺族の生活を守るための保障は十分ですか?労災の遺族補償に加え、生命保険や傷害保険の死亡保障も確認しましょう。

5. 通院・入院の補償範囲

労災保険では通院1日あたりの補償が少ない場合があります。民間保険で通院補償を上乗せすることも検討すべきです。

労災保険では通院1日あたりの補償が少ない場合があります。民間保険で通院補償を上乗せすることも検討すべきです。

最適な保険の組み合わせ

最も安心できる保障体制は「労災特別加入+民間の傷害保険+所得補償保険」の組み合わせです。労災だけでは補償が不十分な部分を民間保険でカバーする「二重の安全網」を構築しましょう。

株式会社損害保険ジャパンや東京海上日動火災保険などの大手保険会社では、一人親方向けの専用プランを提供しています。また、全国建設労働組合総連合(全建総連)などの団体を通じて加入できる保険プランもあり、個人で直接加入するより割安な場合もあります。

自分の仕事内容、年齢、家族構成などを考慮し、必要な保障を過不足なく確保することが、一人親方として安心して働き続けるための鍵となります。

一人親方の労災保険のご加入はこちらから

埼玉労災一人親方部会 https://www.saitama631.com/

建設国保 保険料シミュレーション

建設国保 加入お問い合わせ

著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。

【団体概要と運営方針】埼玉労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・埼玉労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。

【埼玉労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。

【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、埼玉労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。

★一人親方部会グループ公式アプリ→一人親方労災保険PRO

★一人親方部会クラブオフ→詳細ページ

■YouTube『一人親方部会ちゃんねる』詳細ページ

Features

特長

-

労災番号を最短当日発行加入証明書発PDFで通知。

労災番号を最短当日発行加入証明書発PDFで通知。

夜間も極力、当日対応!

※申込と決済完了の場合・・・ -

月々4,980円

月々4,980円

(初回2ヶ月分9,960円)のみ初期費用が安く加入しやすい!

※年会費・手数料込み料金・・・ -

代理手続きOK!本人でなくても大丈夫!

代理手続きOK!本人でなくても大丈夫!

下請一人親方様の分をお申し込み可能。

※クレカ決済も可能

埼玉労災が選ばれる理由

-

全国で使える

全国で使える

割引優待サービスあり!・・・大企業にしかない福利厚生を会員様にプレゼント!

全国の飲食店、レジャー施設、カラオケ、映画

ガソリンなどの割引が使い放題。

※一人親方部会クラブオフ(毎月払い会員のみ)

Information

おすすめ情報

YouTube

YouTubeチャンネルのご紹介

【公式】一人親方部会ちゃんねる

このチャンネルでは、一人親方労災保険(特別加入労災)の加入団体を全国で展開する一人親方部会グループが、建設業に従事する親方様向けに「仕事」と「お金」にまつわる旬なお役立ち情報を中心に発信していきます。

また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!

また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!

外国人技能者の受入れを希望する場合、必ず「一般社団法人建設技能人材機構」(以下、JAC) に加盟する必要があります。

年会費36万円、受け入れ負担金年間24万円/人 →人手が足りなくてもそれなりのランニングコストが発生します。

当団体の労災にご加入されている企業様はこの年会費36万円が無料で申請することが可能です。

お申込み・ご相談はコチラ。/もちろん無料です。

元請け様/一人親方様のマッチングサービスを始めました。お申し込みはコチラ

ご希望のエリア、金額等をフォームから入力して申し込みしてください。当団体と契約のある全国の企業様からご連絡がいきます。

もちろん無料です。

Flow

お申し込みの流れ

Web

-

1お申し込み

フォームから

情報を入力 -

2決済用のカードを

フォームから登録 -

3加入証の発行

今すぐ申込み

今すぐ申込み 今すぐお電話

今すぐお電話