制度と補償

建設業で働く一人親方の皆様、適切な保険選びで悩んでいませんか?労災保険と民間保険、どちらが自分に合っているのか判断するのは簡単ではありません。本記事では「一人親方労災保険VS民間保険〜どっちがお得か徹底比較!」と題して、両者の違いを分かりやすく解説します。

建設現場での事故は突然訪れます。万が一の怪我や病気で働けなくなった時、十分な補償があるかどうかは死活問題です。特に一人親方として独立されている方は、保険選びが経営の安定にも直結します。

埼玉県を中心に活動する一人親方の方々にとって、月々の保険料負担と受けられる補償内容のバランスは重要なポイント。2023年度の最新情報をもとに、実際の給付金額や適用範囲を具体的な数字で比較し、あなたの状況に最適な選択肢を提案します。

コスパ重視の方も、手厚い補償を求める方も、このブログを読めば一人親方の保険選びが明確になるはずです。実例を交えながら、労災保険と民間保険それぞれのメリット・デメリットを徹底検証していきましょう。

1. 【一人親方必見】労災保険と民間保険の徹底比較!コスパ重視の選び方とは

一人親方として働く建設業者にとって、「万が一」の備えは必須です。作業中の怪我や事故は収入に直結するため、適切な保険選びが重要になります。ここでは一人親方が加入できる「労災保険特別加入制度」と「民間の傷害保険」を徹底比較していきます。

まず労災保険特別加入制度のメリットは、掛金の安さです。年間12,000円〜25,000円程度で、業種によって金額が変わります。給付内容は、治療費の全額カバー、休業補償(給付基礎日額の60%)、障害が残った場合の一時金または年金など手厚い保障が特徴です。

一方、民間の傷害保険は月額3,000円〜10,000円程度と労災より高めですが、業務外の怪我もカバーできる点が強みです。また契約内容を自分で選べる自由度の高さもあります。

労災保険のデメリットは、加入手続きが煩雑で建設業の一人親方組合などへの加入が必要な点です。また通勤災害は業務災害と比べて補償が低くなります。

民間保険のデメリットは、治療費の実費ではなく定額給付となることが多く、長期療養が必要な場合に補償が不十分になる可能性があることです。

コスパ重視なら基本は労災保険に加入し、不足する部分(業務外の怪我など)を民間保険で補完するのがおすすめです。特に高所作業など危険を伴う仕事が多い方は、労災保険の手厚い補償が心強い味方になります。保険料控除の観点でも労災保険は経費計上できるメリットがあります。

最終的には自分の仕事内容や収入状況、家族構成なども考慮して、最適な保険の組み合わせを選びましょう。

2. 知らないと損する!一人親方の労災保険VS民間保険、月々の負担額と補償内容を解説

建設現場で働く一人親方にとって、万が一の事故に備える保険選びは事業継続の生命線です。しかし「労災保険と民間保険、どちらが自分に合っているのか」と迷っている方も多いのではないでしょうか。この記事では、一人親方が加入できる労災保険と民間保険の月々の負担額と補償内容を徹底比較します。

【一人親方労災保険の月々の負担額】

一人親方労災保険(特別加入制度)の保険料は、業種ごとに定められた保険料率に基づいて計算されます。建設業の場合、年間の掛金は約20,000円~45,000円程度で、月額に換算すると約1,700円~3,800円程度になります。特に木造建築工事は保険料率が高く、とび・土木工事などの危険度が高い業種も保険料が高めに設定されています。

一人親方労災保険(特別加入制度)の保険料は、業種ごとに定められた保険料率に基づいて計算されます。建設業の場合、年間の掛金は約20,000円~45,000円程度で、月額に換算すると約1,700円~3,800円程度になります。特に木造建築工事は保険料率が高く、とび・土木工事などの危険度が高い業種も保険料が高めに設定されています。

【一人親方労災保険の補償内容】

労災保険の最大のメリットは、仕事中はもちろん、通勤途中の事故も補償対象になる点です。具体的な補償内容には以下が含まれます:

労災保険の最大のメリットは、仕事中はもちろん、通勤途中の事故も補償対象になる点です。具体的な補償内容には以下が含まれます:

・療養補償:医療費の全額補償

・休業補償:休業4日目から給付基礎日額の80%

・障害補償:障害等級に応じた一時金または年金

・遺族補償:遺族に対する年金または一時金

・葬祭料:葬儀費用の補償

・休業補償:休業4日目から給付基礎日額の80%

・障害補償:障害等級に応じた一時金または年金

・遺族補償:遺族に対する年金または一時金

・葬祭料:葬儀費用の補償

【民間保険の月々の負担額】

民間の傷害保険や所得補償保険は、加入者の年齢や選択する補償内容によって保険料が大きく変動します。一般的な傷害保険の場合、月々3,000円~10,000円程度が相場です。充実した補償を求めると、それに比例して保険料も高くなります。代表的な保険会社としては、東京海上日動、損保ジャパン、あいおいニッセイ同和損保などが一人親方向けの保険プランを提供しています。

民間の傷害保険や所得補償保険は、加入者の年齢や選択する補償内容によって保険料が大きく変動します。一般的な傷害保険の場合、月々3,000円~10,000円程度が相場です。充実した補償を求めると、それに比例して保険料も高くなります。代表的な保険会社としては、東京海上日動、損保ジャパン、あいおいニッセイ同和損保などが一人親方向けの保険プランを提供しています。

【民間保険の補償内容】

民間保険の特徴は、以下のような点にあります:

民間保険の特徴は、以下のような点にあります:

・24時間補償:仕事中だけでなく、プライベートの事故も補償

・入院給付金:日額で設定された金額が支払われる

・手術給付金:手術の種類に応じた給付金

・通院給付金:通院日数に応じた給付金

・死亡保険金:死亡時に一時金として支払われる

・入院給付金:日額で設定された金額が支払われる

・手術給付金:手術の種類に応じた給付金

・通院給付金:通院日数に応じた給付金

・死亡保険金:死亡時に一時金として支払われる

【どちらを選ぶべきか?】

結論から言えば、「両方加入するのがベスト」です。労災保険は掛金が安く、業務上の事故に対する補償が手厚い一方、民間保険はプライベートでの事故も補償され、補償内容のカスタマイズが可能です。

結論から言えば、「両方加入するのがベスト」です。労災保険は掛金が安く、業務上の事故に対する補償が手厚い一方、民間保険はプライベートでの事故も補償され、補償内容のカスタマイズが可能です。

特に休業補償については、労災保険では休業4日目からの支給となるため、短期の休業には不十分です。また、労災保険の給付基礎日額は実際の収入より低く設定されていることが多いため、所得補償保険で上乗せするのが理想的です。

一人親方として安心して働くためには、まず特別加入の労災保険を基本としつつ、補償の不足部分を民間保険でカバーする「二段構え」の備えが賢明です。保険料の負担と受けられる補償のバランスを考え、自分の仕事内容や生活状況に合った保険選びをしましょう。

3. 建設業一人親方のための保険選び 〜労災保険と民間保険どちらが手厚い?実例で検証

建設業の一人親方にとって、万が一の事故や怪我に備える保険選びは事業継続の生命線です。特に労災保険と民間保険のどちらを選ぶべきか、具体的な補償内容と実例から検証していきましょう。

まず労災保険(特別加入制度)の場合、月額3,000円前後の掛金で、業務中・通勤中の怪我や疾病に対して手厚い保障が受けられます。例えば、足場から転落して腰を強打し3ヶ月の入院が必要になった場合、治療費は全額カバーされ、休業補償として給付基礎日額の60%(約8,000円/日)が支給されます。

一方、民間の傷害保険では、同程度の保障を得るには月額5,000〜10,000円程度の掛金が必要になります。東京都内で電気工事を請け負う田中さん(42歳)のケースでは、労災特別加入で年間36,000円の掛金に対し、同等の保障内容の民間保険では年間84,000円かかったという事例があります。

しかし民間保険には、業務外の事故もカバーできる、加入手続きが簡単、給付金の受取りがスピーディといったメリットがあります。大阪の塗装業一人親方の山本さんは「休日のレジャー中の事故も補償される安心感から、労災と民間の両方に加入している」と話します。

最も注目すべき点は後遺障害が残った場合の補償です。労災保険では障害等級に応じて年金または一時金で最大3,420万円(1級の場合)が支給されるのに対し、民間保険では契約内容によって大きく異なります。北海道の大工職人が脚立から落ちて第7級の後遺障害を負った事例では、労災保険から約1,000万円の給付を受けられましたが、同等の補償を民間保険のみでカバーするには相当高額な掛金が必要でした。

死亡時の遺族補償も大きな違いがあります。労災保険では遺族年金として継続的な支給があるのに対し、民間保険は一時金のみのケースが多いです。

結論としては、一人親方には基本的に労災保険への特別加入をベースとし、業務外のリスクや上乗せ補償として民間保険を検討するという二段構えが理想的です。特に高所作業や重機操作が多い職種ほど、労災保険の重要性は高まります。保険料は経費として計上できるため、税務面でも効率的な選択といえるでしょう。

4. 労災事故発生時の違いを解説!一人親方が選ぶべき保険と実際の給付金額比較

建設業の一人親方が労災事故に遭った場合、加入している保険によって受けられる補償内容が大きく異なります。特に重要なのは「休業補償」と「障害補償」の違いです。具体的な事例で比較してみましょう。

例えば、足場から転落して腰を強打し3ヶ月の休業を余儀なくされた場合。年収600万円の一人親方の場合、労災保険では休業4日目から給付が始まり、休業補償給付として日額8,000円程度(給付基礎日額の80%)が支給されます。3ヶ月(90日)の休業では約70万円の補償となります。

一方、民間の所得補償保険では、多くの場合「免責期間」が設定されており、一般的に7日〜30日間は補償されません。月額20万円の補償プランに加入していた場合、3ヶ月の休業で40万円〜53万円程度の給付となり、労災保険よりも少なくなる可能性があります。

さらに重大な事故で後遺障害が残った場合はどうでしょうか。例えば、第7級の障害(神経系統の障害で軽易な労務のみ可能なもの等)が残った場合、労災保険では131日分の給付基礎日額(約131万円)に加え、年金として給付基礎日額の131日分が毎年支給されます。

民間の傷害保険では、後遺障害の等級に応じて保険金額の42%(第7級の場合)が一時金として支払われます。1,000万円の保険に加入していれば420万円の給付となりますが、継続的な年金給付はありません。

入院給付についても大きな違いがあります。労災保険では入院費用が実費で補償されるのに対し、民間保険では日額いくらと定額での支給が一般的です。日帰り手術などでも労災保険なら医療費は全額カバーされますが、民間保険では条件を満たさない場合、給付されないケースもあります。

実際の加入状況を見ると、全国建設労働組合総連合の労災保険は掛金が年間25,000円程度であるのに対し、同等の補償を民間保険でカバーしようとすると年間60,000円〜100,000円程度の掛金が必要になることが多いです。

死亡事故の場合の遺族補償も重要なポイントです。労災保険では遺族に対して葬祭料(約60万円)に加え、遺族年金として給付基礎日額の153〜245日分が毎年支給されます。一方、民間保険では死亡保険金として契約金額が一括で支払われますが、その後の継続的な収入保障は別途生命保険などで確保する必要があります。

費用対効果の面から見ても、一人親方にとって労災保険は非常に有利といえます。特に、特別加入制度を利用すれば掛金を抑えながら手厚い保障を受けられるため、基本的には労災保険への加入をベースに、足りない部分を民間保険で補完するという組み合わせが最も合理的な選択といえるでしょう。

5. 最新2023年度版:一人親方の保険料と補償範囲、労災VS民間どちらがお得か完全ガイド

一人親方が直面する最大のリスクは仕事中の怪我や事故です。適切な保険選びは事業継続の生命線となります。特に「労災保険」と「民間保険」のどちらを選ぶべきか、コスト面と補償内容から徹底比較しました。

【労災保険(特別加入制度)の保険料と補償】

一人親方の労災保険は年間約15,000円〜20,000円が相場です。建設業の場合、掛け金は給付基礎日額に応じて変動し、日額3,500円を選択した場合の年間保険料は約12,800円程度となります。

一人親方の労災保険は年間約15,000円〜20,000円が相場です。建設業の場合、掛け金は給付基礎日額に応じて変動し、日額3,500円を選択した場合の年間保険料は約12,800円程度となります。

補償内容は以下の通りです:

・業務中の怪我・疾病の医療費(初診から完治まで全額)

・休業補償(4日目から給付基礎日額の80%)

・障害補償(障害等級に応じた一時金または年金)

・遺族補償(遺族年金または一時金)

・介護補償

・業務中の怪我・疾病の医療費(初診から完治まで全額)

・休業補償(4日目から給付基礎日額の80%)

・障害補償(障害等級に応じた一時金または年金)

・遺族補償(遺族年金または一時金)

・介護補償

【民間保険の保険料と補償】

傷害保険や所得補償保険の場合、年齢や補償内容によって大きく変動しますが、充実した保障内容で年間30,000円〜80,000円程度が目安です。

傷害保険や所得補償保険の場合、年齢や補償内容によって大きく変動しますが、充実した保障内容で年間30,000円〜80,000円程度が目安です。

主な補償内容:

・死亡・後遺障害保険金

・入院保険金(日額5,000円〜10,000円程度)

・通院保険金(日額3,000円〜5,000円程度)

・手術保険金

・所得補償(契約内容による)

・死亡・後遺障害保険金

・入院保険金(日額5,000円〜10,000円程度)

・通院保険金(日額3,000円〜5,000円程度)

・手術保険金

・所得補償(契約内容による)

【どちらがお得か?事例別比較】

1. 軽微な怪我の場合:

労災保険は4日未満の休業に対する補償がなく、民間保険は通院1日目から補償される場合が多いため、小さな怪我なら民間保険が有利です。

労災保険は4日未満の休業に対する補償がなく、民間保険は通院1日目から補償される場合が多いため、小さな怪我なら民間保険が有利です。

2. 重大事故の場合:

長期治療や後遺障害が残るケースでは、労災保険の無制限の医療費補償と障害年金が大きな強みとなります。民間保険は補償上限があるため、重大事故には労災保険が圧倒的に有利です。

長期治療や後遺障害が残るケースでは、労災保険の無制限の医療費補償と障害年金が大きな強みとなります。民間保険は補償上限があるため、重大事故には労災保険が圧倒的に有利です。

3. 通勤災害:

労災保険は通勤中の事故も補償しますが、民間保険は契約内容によって異なります。

労災保険は通勤中の事故も補償しますが、民間保険は契約内容によって異なります。

【理想的な保険の組み合わせ】

多くの専門家が推奨するのは「労災保険+必要に応じた民間保険」の組み合わせです。労災保険をベースとしつつ、休業補償の不足分や私生活での怪我をカバーする民間保険を上乗せする方法が最も安心できる保障体制と言えるでしょう。

多くの専門家が推奨するのは「労災保険+必要に応じた民間保険」の組み合わせです。労災保険をベースとしつつ、休業補償の不足分や私生活での怪我をカバーする民間保険を上乗せする方法が最も安心できる保障体制と言えるでしょう。

実際の選択は、作業内容のリスク度、年齢、健康状態、家族構成などを考慮して判断することが重要です。コスト重視なら労災保険の特別加入が基本線となりますが、より手厚い保障を求めるなら適切な民間保険との組み合わせが理想的です。

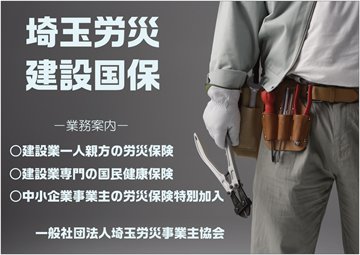

一人親方の労災保険のご加入はこちらから

埼玉労災一人親方部会 https://www.saitama631.com/

建設国保 保険料シミュレーション

建設国保 加入お問い合わせ

著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。

【団体概要と運営方針】埼玉労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・埼玉労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。

【埼玉労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。

【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、埼玉労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。

★一人親方部会グループ公式アプリ→一人親方労災保険PRO

★一人親方部会クラブオフ→詳細ページ

■YouTube『一人親方部会ちゃんねる』詳細ページ

Features

特長

-

労災番号を最短当日発行加入証明書発PDFで通知。

労災番号を最短当日発行加入証明書発PDFで通知。

夜間も極力、当日対応!

※申込と決済完了の場合・・・ -

月々4,980円

月々4,980円

(初回2ヶ月分9,960円)のみ初期費用が安く加入しやすい!

※年会費・手数料込み料金・・・ -

代理手続きOK!本人でなくても大丈夫!

代理手続きOK!本人でなくても大丈夫!

下請一人親方様の分をお申し込み可能。

※クレカ決済も可能

埼玉労災が選ばれる理由

-

全国で使える

全国で使える

割引優待サービスあり!・・・大企業にしかない福利厚生を会員様にプレゼント!

全国の飲食店、レジャー施設、カラオケ、映画

ガソリンなどの割引が使い放題。

※一人親方部会クラブオフ(毎月払い会員のみ)

Information

おすすめ情報

YouTube

YouTubeチャンネルのご紹介

【公式】一人親方部会ちゃんねる

このチャンネルでは、一人親方労災保険(特別加入労災)の加入団体を全国で展開する一人親方部会グループが、建設業に従事する親方様向けに「仕事」と「お金」にまつわる旬なお役立ち情報を中心に発信していきます。

また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!

また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!

外国人技能者の受入れを希望する場合、必ず「一般社団法人建設技能人材機構」(以下、JAC) に加盟する必要があります。

年会費36万円、受け入れ負担金年間24万円/人 →人手が足りなくてもそれなりのランニングコストが発生します。

当団体の労災にご加入されている企業様はこの年会費36万円が無料で申請することが可能です。

お申込み・ご相談はコチラ。/もちろん無料です。

元請け様/一人親方様のマッチングサービスを始めました。お申し込みはコチラ

ご希望のエリア、金額等をフォームから入力して申し込みしてください。当団体と契約のある全国の企業様からご連絡がいきます。

もちろん無料です。

Flow

お申し込みの流れ

Web

-

1お申し込み

フォームから

情報を入力 -

2決済用のカードを

フォームから登録 -

3加入証の発行

今すぐ申込み

今すぐ申込み 今すぐお電話

今すぐお電話