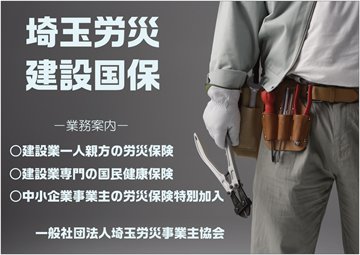

制度と補償

建設業界にお勤めの皆様、老後の生活設計について考えたことはありますか?土建業界では高齢化が急速に進み、現場を支える技術者・技能者の平均年齢は年々上昇しています。厚生労働省の統計によれば、建設業就業者の約3割が55歳以上という現実があります。

多くの個人事業主や中小企業で働く方々は国民健康保険に加入されていますが、「国保だけで老後は本当に安心できるのか」という不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。

実は、国民健康保険は医療費の保障が主であり、老後の生活資金を十分にカバーするものではありません。年金制度の先行きも不透明な中、建設業界で働く方々が将来に備えるための具体的な対策が必要です。

本記事では、土建業界で働く方々向けに、国保の実態と限界を解説するとともに、老後の不安を解消するための実践的な資産形成の方法や準備すべきことを詳しくご紹介します。将来の安心を手に入れるための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。

1. 【土建業界】高齢化の波と国保の現実〜老後資金の不安を解消する対策とは

土建業界に長年携わってきた方々にとって、老後の資金計画は大きな課題となっています。特に個人事業主として働いてきた建設業の職人や中小企業の経営者は、国民健康保険や国民年金のみに頼る状況が少なくありません。実際、建設業就業者の平均年齢は約45歳と高く、55歳以上の就業者が全体の約3割を占めるまでになっています。この高齢化傾向は今後も続くと予測されており、業界全体で老後の生活設計を見直す必要性が高まっています。

国民健康保険は医療費の負担を軽減してくれますが、保険料は所得に応じて変動し、自営業者にとっては大きな負担となることも。また、国民年金だけでは月額約6.5万円程度の受給にとどまり、物価上昇や医療費の増大を考えると、老後の生活を維持するには十分とは言えません。

土建業界で働く多くの方々が直面するこの問題に対して、どのような対策が考えられるでしょうか。まず検討すべきは「iDeCo(個人型確定拠出年金)」や「小規模企業共済」の活用です。これらは税制優遇があり、自分のペースで老後資金を積み立てられるメリットがあります。特に小規模企業共済は、事業主が廃業時に受け取る共済金に対して税制面で有利な取り扱いがされるため、建設業の個人事業主にとって退職金の代わりとなる制度です。

また、中小企業向けの「中小企業退職金共済制度(中退共)」も見逃せません。従業員の退職金を計画的に準備できるだけでなく、掛金の一部を国が助成する制度もあります。大和ハウス工業やオリエンタル白石など大手建設会社の福利厚生を参考にしつつ、自社の規模に合った退職金制度を整えることが重要です。

さらに、不動産投資や株式投資などの資産運用も選択肢の一つ。建設業界の知識を活かした不動産投資は、老後の安定収入源となり得ます。高齢になっても技術や経験を活かせる「プチ起業」や技術指導など、セミリタイア後の収入確保の道も模索すべきでしょう。

土建業界の高齢化は避けられない現実ですが、早い段階から複数の対策を組み合わせることで、国保や国民年金だけに頼らない、安心できる老後設計が可能になります。業界団体が提供する各種共済制度も含め、自分に合った資産形成の方法を今から検討してみてはいかがでしょうか。

2. 建設業界で働く方必見!国民健康保険だけでは不十分な老後設計と今からできる準備

建設業界で働く皆さんは老後の備えについて考えたことがありますか?国民健康保険(国保)に加入している方が多い建設業界ですが、実は国保だけでは老後の生活を十分に支えることができません。特に体力を使う仕事のため、定年を迎える前に体調を崩すリスクも高い業界です。

国保は医療保険であり、老後の生活費を支える年金とは別物です。国民年金のみの受給額は月額約6.5万円程度。これだけで老後の生活を維持するのは非常に厳しい現実があります。厚生労働省の調査によると、高齢夫婦世帯の平均支出は月額約29万円とされており、国民年金だけではその4分の1程度しかカバーできません。

建設業界特有の課題として、以下の点が挙げられます:

1. 肉体労働による早期退職リスク

多くの現場作業員は60歳まで現役を続けることが難しく、50代で体力的な限界を感じる方も少なくありません。清水建設や大林組などの大手建設会社では定年延長の動きもありますが、中小企業や個人事業主ではそうした保障が薄いのが現状です。

多くの現場作業員は60歳まで現役を続けることが難しく、50代で体力的な限界を感じる方も少なくありません。清水建設や大林組などの大手建設会社では定年延長の動きもありますが、中小企業や個人事業主ではそうした保障が薄いのが現状です。

2. 収入の変動が大きい

建設業は景気や季節による収入の波が大きく、安定した積立が難しい場合があります。

建設業は景気や季節による収入の波が大きく、安定した積立が難しい場合があります。

3. 企業年金制度の不足

大手以外では企業年金制度が整っていないケースが多く、公的年金以外の選択肢が限られています。

大手以外では企業年金制度が整っていないケースが多く、公的年金以外の選択肢が限られています。

では、具体的にどのような対策を取るべきでしょうか。

まず、国民年金基金や個人型確定拠出年金(iDeCo)の活用が挙げられます。国民年金基金は国民年金に上乗せする形で加入でき、掛金は全額所得控除の対象となります。iDeCoも同様に税制優遇があり、自分で運用方法を選べるメリットがあります。

次に、小規模企業共済への加入も検討すべきです。これは個人事業主や会社役員向けの退職金制度で、掛金は全額所得控除になります。月々1,000円から70,000円まで自由に設定できるため、収入の波がある建設業界の方にも適しています。

さらに、民間の保険商品も選択肢の一つです。個人年金保険や終身保険などを活用することで、公的年金を補完する収入源を確保できます。

また、日本建設業連合会などの業界団体が提供する福利厚生制度もチェックしてみましょう。加入条件を満たせば、団体割引が適用される保険商品などが利用できる場合があります。

最後に、資産形成の基本として、若いうちから投資信託などを活用した長期的な資産運用も検討すべきです。特に積立NISAなどの非課税制度を利用すれば、税制優遇を受けながら資産を育てることができます。

建設業界で働く方々こそ、体が資本である分、早めの老後対策が必要です。国保だけでなく、複数の金融商品を組み合わせた総合的な老後設計を今から始めましょう。

3. 土建業界の定年後問題〜国保だけに頼らない安心老後のための資産形成術

土建業界で長年働いてきた方々にとって、定年後の生活設計は大きな課題です。特に国民健康保険(国保)だけでは老後の安心を十分に確保できないという現実に直面しています。建設現場で体を酷使してきた方々は、早期に体力の衰えや健康問題を抱えるリスクが高く、医療費の負担増大も懸念されます。

実際、国保と国民年金だけでは月々の受給額が平均15万円程度と言われており、特に都市部では生活費を賄うのが厳しい状況です。土建業界の自営業者や小規模事業主の多くは、厚生年金などの企業年金制度の恩恵を受けられないため、自助努力による資産形成が不可欠となっています。

老後資金の準備として効果的なのが、iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)の活用です。iDeCoは掛け金が全額所得控除となり、運用益も非課税という税制メリットがあります。土建業の個人事業主であれば月額68,000円まで拠出可能で、長期的な資産形成に役立ちます。

また、不動産投資も検討価値があります。建設業界で培った知識を活かして、良質な物件を見極め、安定した家賃収入を得ることができれば、老後の収入源として有効です。大和ハウス工業や積水ハウスなどが提供する投資用不動産セミナーは、業界の知識を持つ方々にとって参考になるでしょう。

さらに、技術や経験を活かした副業も検討すべきです。現役時代の人脈を活かしたコンサルティングや、若手への技術指導など、体力的な負担が少なく収入を得られる方法は多数あります。清水建設や鹿島建設などの大手ゼネコンでも、熟練技術者の知識継承プログラムを導入しており、定年後のアドバイザー的立場での関わり方も可能です。

健康面では、建設業労働災害防止協会が提供する健康管理サポートプログラムの活用も老後の医療費抑制に効果的です。若いうちからの健康投資が、将来の医療費負担を軽減する鍵となります。

老後の安心は、現役時代からの計画的な準備にかかっています。国保だけに頼るのではなく、複数の収入源を確保し、健康管理にも注力することで、土建業界で働いてきた方々も充実した老後を迎えることができるでしょう。

一人親方の労災保険のご加入はこちらから

埼玉労災一人親方部会 https://www.saitama631.com/

建設国保 保険料シミュレーション

建設国保 加入お問い合わせ

著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。

【団体概要と運営方針】埼玉労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・埼玉労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。

【埼玉労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。

【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、埼玉労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。

★一人親方部会グループ公式アプリ→一人親方労災保険PRO

★一人親方部会クラブオフ→詳細ページ

■YouTube『一人親方部会ちゃんねる』詳細ページ

Features

特長

-

労災番号を最短当日発行加入証明書発PDFで通知。

労災番号を最短当日発行加入証明書発PDFで通知。

夜間も極力、当日対応!

※申込と決済完了の場合・・・ -

月々4,980円

月々4,980円

(初回2ヶ月分9,960円)のみ初期費用が安く加入しやすい!

※年会費・手数料込み料金・・・ -

代理手続きOK!本人でなくても大丈夫!

代理手続きOK!本人でなくても大丈夫!

下請一人親方様の分をお申し込み可能。

※クレカ決済も可能

埼玉労災が選ばれる理由

-

全国で使える

全国で使える

割引優待サービスあり!・・・大企業にしかない福利厚生を会員様にプレゼント!

全国の飲食店、レジャー施設、カラオケ、映画

ガソリンなどの割引が使い放題。

※一人親方部会クラブオフ(毎月払い会員のみ)

Information

おすすめ情報

YouTube

YouTubeチャンネルのご紹介

【公式】一人親方部会ちゃんねる

このチャンネルでは、一人親方労災保険(特別加入労災)の加入団体を全国で展開する一人親方部会グループが、建設業に従事する親方様向けに「仕事」と「お金」にまつわる旬なお役立ち情報を中心に発信していきます。

また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!

また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!

外国人技能者の受入れを希望する場合、必ず「一般社団法人建設技能人材機構」(以下、JAC) に加盟する必要があります。

年会費36万円、受け入れ負担金年間24万円/人 →人手が足りなくてもそれなりのランニングコストが発生します。

当団体の労災にご加入されている企業様はこの年会費36万円が無料で申請することが可能です。

お申込み・ご相談はコチラ。/もちろん無料です。

元請け様/一人親方様のマッチングサービスを始めました。お申し込みはコチラ

ご希望のエリア、金額等をフォームから入力して申し込みしてください。当団体と契約のある全国の企業様からご連絡がいきます。

もちろん無料です。

Flow

お申し込みの流れ

Web

-

1お申し込み

フォームから

情報を入力 -

2決済用のカードを

フォームから登録 -

3加入証の発行

今すぐ申込み

今すぐ申込み 今すぐお電話

今すぐお電話