制度と補償

建設業で働く一人親方の皆様、労災保険の加入はお済みですか?事故やケガは予測できないからこそ、適切な保障が必要です。本記事では「2025年最新版|一人親方労災保険の加入方法と掛金シミュレーション」について詳しくご紹介します。

2025年に向けて、一人親方労災保険の掛金や制度に変更点があることをご存知でしょうか。特に建設業界では作業中の事故リスクが高く、労災保険への加入は安全な仕事を続けるための重要な備えとなります。

埼玉県を中心に活動する一人親方の方々から、「労災保険の加入方法がわからない」「掛金がどれくらいかかるのか知りたい」というお問い合わせをよくいただきます。この記事では、2025年の最新情報に基づいた加入手続きの流れや、業種別の具体的な掛金シミュレーションを分かりやすく解説しています。

未加入の方も、更新を検討中の方も、この記事を参考に適切な保障を得て、安心して仕事に取り組める環境を整えましょう。

1. 【2025年保存版】一人親方必見!労災保険の加入で安心して働くための完全ガイド

建設業界で働く一人親方にとって、労災保険への加入は万が一の事故や怪我に備える重要な安全網です。特に現場作業が多い建設業では、リスク管理が事業継続の鍵となります。労災保険に未加入のまま仕事を続けることは、自身の生活基盤を危うくする可能性があるのです。この記事では、一人親方が労災保険に加入するメリットや具体的な手続き方法、掛金の計算方法について詳しく解説します。

一人親方労災保険は、正式名称を「労働者災害補償保険特別加入制度」といい、通常の労働者向け労災保険を個人事業主にも適用できるよう拡張した制度です。加入することで、仕事中の事故はもちろん、通勤途中の事故まで幅広く保障を受けることができます。

加入方法には主に2つのルートがあります。一つ目は「労働保険事務組合」を通じた加入です。全国建設業協会や地域の建設業組合などが運営する事務組合に加入することで、面倒な事務手続きを代行してもらえる利点があります。二つ目は「特別加入団体」を通じた加入です。建設業の一人親方で構成される団体に所属し、その団体を通じて特別加入する方法です。

掛金額は業種と希望する給付基礎日額によって決まります。例えば、木造建築工事の場合、年間保険料は給付基礎日額に応じて約4万円から13万円程度となります。土木工事業であれば年間5万円から17万円程度、とび・足場等の設置工事業ではさらに高額になることがあります。

加入手続きに必要な書類は、特別加入申請書(様式第34号の2)、特別加入に関する証明書、事業主であることを証明する書類(開業届の写しなど)です。これらを揃えて労働基準監督署に提出します。近年はオンライン申請も可能になり、手続きの負担が軽減されています。

万が一の事態に備えて、できるだけ早く労災保険への加入を検討することをおすすめします。保険料は経費として計上できるため、節税対策としても有効です。安全に働き続けるためにも、適切な保障を確保しましょう。

2. 一人親方の労災保険、2025年の掛金はいくら?具体的な計算例で徹底解説

一人親方として建設業で働く方にとって、労災保険への加入は安心して仕事を続けるための重要な備えです。特に気になるのは「掛金がいくらかかるのか」という点でしょう。この記事では最新の掛金単価をもとに、業種別の具体的な計算例をご紹介します。

現在の一人親方労災保険の掛金は、事業の種類と加入する補償の範囲によって決まります。基本的な計算式は「日額給付基礎額 × 保険料率 × 12か月」です。

■建設業の種類別保険料率

・木造建築工事:1000分の15

・とび工事業:1000分の20

・土木工事業:1000分の9

・電気工事業:1000分の6

・管工事業:1000分の10

・塗装工事業:1000分の9

・木造建築工事:1000分の15

・とび工事業:1000分の20

・土木工事業:1000分の9

・電気工事業:1000分の6

・管工事業:1000分の10

・塗装工事業:1000分の9

たとえば、大工(木造建築工事)の場合、日額給付基礎額25,000円を選択すると、

25,000円 × 15/1000 × 12か月 = 4,500円となります。

これに特別加入団体の事務手数料(約5,000円前後)が加わります。

25,000円 × 15/1000 × 12か月 = 4,500円となります。

これに特別加入団体の事務手数料(約5,000円前後)が加わります。

一方、高所作業が多いとび工事の場合は、

25,000円 × 20/1000 × 12か月 = 6,000円と、リスクに応じて高くなります。

25,000円 × 20/1000 × 12か月 = 6,000円と、リスクに応じて高くなります。

電気工事業は比較的安く、

25,000円 × 6/1000 × 12か月 = 1,800円となります。

25,000円 × 6/1000 × 12か月 = 1,800円となります。

日額給付基礎額は10,000円から25,000円まで選べますが、万が一の時の補償額に直結するため、可能な限り高い金額を選ぶことをおすすめします。給付基礎額25,000円の場合、休業補償は日額20,000円(給付基礎額の80%)となります。

特に注目すべきは、作業中だけでなく通勤災害も補償されることです。事務所から現場への移動中の事故も労災として認められるため、一人親方にとって大きな安心となります。

加入手続きは最寄りの労働基準監督署で可能ですが、建設業労災保険組合などの特別加入団体を通じて加入するのが一般的です。手続きの煩雑さを考えると、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

一人親方労災保険は任意加入ですが、元請けから加入証明を求められるケースも増えています。安全に働き続けるための投資として、ぜひ前向きに検討してください。

3. 知らないと損する!2025年一人親方労災保険の新制度と加入手続きのポイント

一人親方労災保険制度が大きく変わりました。特に注目すべきは給付範囲の拡大と掛金体系の見直しです。新制度では通勤災害が補償対象に含まれるようになり、自宅から現場への移動中の事故も保障されるようになりました。これは建設業で働く方々にとって大きな安心材料です。

加入手続きの簡素化も見逃せないポイントです。オンライン申請が可能となり、必要書類も削減されました。労働局への直接訪問が難しい方でも、スマートフォンから数分で申請が完了します。特に地方で活動する一人親方の方々には大きな負担軽減になるでしょう。

新たに導入された特別加入者証も重要です。これは建設現場で「労災加入済み」であることを証明する公的書類となり、元請けとの契約交渉でも有利に働きます。国土交通省の通達により、大手ゼネコンは一人親方の労災加入状況を確認することが義務化されています。

掛金については、業種別の細分化が進み、より実態に即した料率設定になりました。例えば、大工・左官工事業の場合、年間15,000円から18,000円程度、電気・配管工事業では13,000円から16,000円程度が目安です。これは作業内容のリスク評価が精緻化された結果です。

加入手続きには「特別加入申請書」と「工事経歴書」が必須です。特に工事経歴書は過去の実績を証明する重要書類のため、直近の工事内容を具体的に記載しましょう。不明点は建設業労働災害防止協会の窓口に相談することをお勧めします。

また、保険料の納付方法も複数化され、クレジットカード払いや口座振替にも対応するようになりました。年払いだけでなく四半期払いも選択できるため、キャッシュフロー管理がしやすくなっています。

この新制度を活用することで、一人親方の方々は万が一の際にも安心して治療に専念でき、休業中の生活を守ることができます。特に高所作業や危険工具を使用する職種の方は、早急に加入を検討されることをお勧めします。

4. 【シミュレーションあり】2025年最新・一人親方の労災保険料はこう変わる!業種別比較

一人親方労災保険の掛金は定期的に改定されます。最新の料率改定では、業種によって保険料に大きな違いが生じています。ここでは、最新の労災保険料率に基づいた業種別のシミュレーションを紹介します。

【建設業】

建設業の一人親方の場合、特別加入保険料は年間12,000円程度から25,000円程度となっています。特に足場作業や高所作業が多い職種は料率が高めに設定されています。例えば、大工職の場合は年間約18,500円、とび職では約22,000円が目安です。

建設業の一人親方の場合、特別加入保険料は年間12,000円程度から25,000円程度となっています。特に足場作業や高所作業が多い職種は料率が高めに設定されています。例えば、大工職の場合は年間約18,500円、とび職では約22,000円が目安です。

【運送業】

運送業では、一般貨物自動車運送事業の一人親方の労災保険料は年間約16,000円程度です。長距離運転手はリスク評価が高く、約19,000円となっています。

運送業では、一般貨物自動車運送事業の一人親方の労災保険料は年間約16,000円程度です。長距離運転手はリスク評価が高く、約19,000円となっています。

【製造業】

製造業の一人親方の場合、業種によって大きく異なりますが、金属製品製造業では年間約14,000円、食品製造業では約13,000円程度が目安です。

製造業の一人親方の場合、業種によって大きく異なりますが、金属製品製造業では年間約14,000円、食品製造業では約13,000円程度が目安です。

【農林水産業】

農林業の一人親方は比較的保険料が高く設定されており、林業作業では年間約25,000円前後、農業では約15,000円程度です。特に伐採作業など危険度の高い作業に従事する方は料率が上がります。

農林業の一人親方は比較的保険料が高く設定されており、林業作業では年間約25,000円前後、農業では約15,000円程度です。特に伐採作業など危険度の高い作業に従事する方は料率が上がります。

【サービス業】

清掃業やビルメンテナンス業などのサービス業は比較的料率が低く、年間10,000円〜12,000円程度となっています。

清掃業やビルメンテナンス業などのサービス業は比較的料率が低く、年間10,000円〜12,000円程度となっています。

実際の保険料は希望する給付基礎日額によっても変動します。例えば、給付基礎日額を25,000円と設定した場合と比べて、3,500円に設定すれば保険料は大幅に下がりますが、万一の時の補償額も減少します。

また、特別支給金の対象となるかどうかも確認しておくべき点です。労災保険に加入していても、特別支給金の対象とならないケースもあります。

一人親方労災保険の料率は基本的に3年ごとに見直されますが、業界の労災発生状況によって予想外の改定が行われることもあります。常に最新情報を確認し、適切な保険料と補償内容のバランスを考慮することが重要です。

労働保険事務組合を通じて加入する場合は、別途事務手数料がかかる場合があるため、トータルコストで比較検討することをおすすめします。

5. 現役一人親方が教える、2025年労災保険加入で失敗しないための3つの秘訣

一人親方として独立したものの、労災保険の加入で悩んでいる方は多いのではないでしょうか。特に現場作業が中心の職種では、ケガや事故のリスクは常につきまとうもの。そこで現役一人親方として15年のキャリアを持つ私が、労災保険加入で失敗しないための秘訣を3つお伝えします。

【秘訣1】適切な特別加入団体を選ぶ

一人親方が労災保険に加入するには、特別加入団体を通す必要があります。全国各地に建設業組合や一人親方団体が存在しますが、すべてが同じではありません。手数料や対応の違いで年間数万円の差が出ることも。私の場合、当初は地元の建設業協会に加入していましたが、全建総連の下部組織に変更したことで年間15,000円ほど安くなりました。団体選びのポイントは「手数料の透明性」と「事務手続きの丁寧さ」です。複数の団体に問い合わせ、比較検討することをお勧めします。

一人親方が労災保険に加入するには、特別加入団体を通す必要があります。全国各地に建設業組合や一人親方団体が存在しますが、すべてが同じではありません。手数料や対応の違いで年間数万円の差が出ることも。私の場合、当初は地元の建設業協会に加入していましたが、全建総連の下部組織に変更したことで年間15,000円ほど安くなりました。団体選びのポイントは「手数料の透明性」と「事務手続きの丁寧さ」です。複数の団体に問い合わせ、比較検討することをお勧めします。

【秘訣2】業種分類と災害率を理解する

労災保険料は業種ごとの災害率によって大きく変わります。例えば、とび・土工工事業(第1種)は保険料が高く、内装工事業(第2種)は比較的安くなっています。私は大工として屋根工事も行っていましたが、業種分類上は「木造建築工事業」で加入することで適切な保険料に収めることができました。自分の作業内容に最も適した業種分類を選ぶことが重要です。特に複数の業種にまたがる作業をする場合は、主たる業務に合わせて選択しましょう。

労災保険料は業種ごとの災害率によって大きく変わります。例えば、とび・土工工事業(第1種)は保険料が高く、内装工事業(第2種)は比較的安くなっています。私は大工として屋根工事も行っていましたが、業種分類上は「木造建築工事業」で加入することで適切な保険料に収めることができました。自分の作業内容に最も適した業種分類を選ぶことが重要です。特に複数の業種にまたがる作業をする場合は、主たる業務に合わせて選択しましょう。

【秘訣3】給付基礎日額は将来を見据えて設定する

給付基礎日額は、万が一の際の補償額を決める重要な要素です。若いうちは「安い掛金で済ませたい」と最低額に設定しがちですが、これは大きな間違いです。私自身、40代で腰を痛めた際に給付基礎日額が低く設定されていたために、治療期間中の生活に苦労した経験があります。年収の実態に合わせつつ、少し余裕を持った設定をすることをお勧めします。具体的には、月収の25日分程度を目安に設定するのが理想的です。

給付基礎日額は、万が一の際の補償額を決める重要な要素です。若いうちは「安い掛金で済ませたい」と最低額に設定しがちですが、これは大きな間違いです。私自身、40代で腰を痛めた際に給付基礎日額が低く設定されていたために、治療期間中の生活に苦労した経験があります。年収の実態に合わせつつ、少し余裕を持った設定をすることをお勧めします。具体的には、月収の25日分程度を目安に設定するのが理想的です。

これらの秘訣を押さえておけば、一人親方として安心して働ける環境が整います。特に建設業界では労災事故のリスクが高いため、適切な保険加入は事業継続の基盤となります。正しい知識を持って、自分に最適な労災保険に加入しましょう。

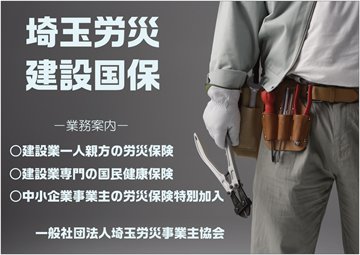

一人親方の労災保険のご加入はこちらから

埼玉労災一人親方部会 https://www.saitama631.com/

建設国保 保険料シミュレーション

建設国保 加入お問い合わせ

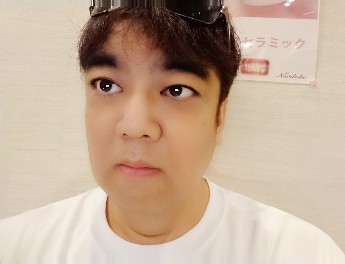

著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。

【団体概要と運営方針】埼玉労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・埼玉労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。

【埼玉労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。

【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、埼玉労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。

★一人親方部会グループ公式アプリ→一人親方労災保険PRO

★一人親方部会クラブオフ→詳細ページ

■YouTube『一人親方部会ちゃんねる』詳細ページ

Features

特長

-

労災番号を最短当日発行加入証明書発PDFで通知。

労災番号を最短当日発行加入証明書発PDFで通知。

夜間も極力、当日対応!

※申込と決済完了の場合・・・ -

月々4,980円

月々4,980円

(初回2ヶ月分9,960円)のみ初期費用が安く加入しやすい!

※年会費・手数料込み料金・・・ -

代理手続きOK!本人でなくても大丈夫!

代理手続きOK!本人でなくても大丈夫!

下請一人親方様の分をお申し込み可能。

※クレカ決済も可能

埼玉労災が選ばれる理由

-

全国で使える

全国で使える

割引優待サービスあり!・・・大企業にしかない福利厚生を会員様にプレゼント!

全国の飲食店、レジャー施設、カラオケ、映画

ガソリンなどの割引が使い放題。

※一人親方部会クラブオフ(毎月払い会員のみ)

Information

おすすめ情報

YouTube

YouTubeチャンネルのご紹介

【公式】一人親方部会ちゃんねる

このチャンネルでは、一人親方労災保険(特別加入労災)の加入団体を全国で展開する一人親方部会グループが、建設業に従事する親方様向けに「仕事」と「お金」にまつわる旬なお役立ち情報を中心に発信していきます。

また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!

また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!

外国人技能者の受入れを希望する場合、必ず「一般社団法人建設技能人材機構」(以下、JAC) に加盟する必要があります。

年会費36万円、受け入れ負担金年間24万円/人 →人手が足りなくてもそれなりのランニングコストが発生します。

当団体の労災にご加入されている企業様はこの年会費36万円が無料で申請することが可能です。

お申込み・ご相談はコチラ。/もちろん無料です。

元請け様/一人親方様のマッチングサービスを始めました。お申し込みはコチラ

ご希望のエリア、金額等をフォームから入力して申し込みしてください。当団体と契約のある全国の企業様からご連絡がいきます。

もちろん無料です。

Flow

お申し込みの流れ

Web

-

1お申し込み

フォームから

情報を入力 -

2決済用のカードを

フォームから登録 -

3加入証の発行

今すぐ申込み

今すぐ申込み 今すぐお電話

今すぐお電話