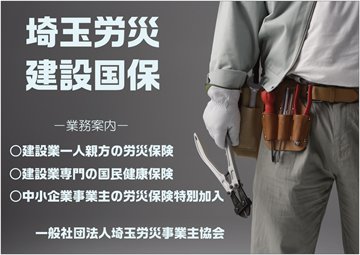

制度と補償

建設業で働く一人親方の皆さん、突然の怪我や病気で仕事ができなくなったらどうしますか?収入が途絶えてしまう不安は計り知れないものがあります。私も実際に現場での事故で働けなくなり、その苦労を身をもって経験しました。しかし、適切に加入していた労災保険のおかげで、治療費はもちろん、休業中の生活費も確保でき、無事に仕事に復帰することができました。

この記事では、埼玉県を中心に活動する一人親方が実際に労災保険を利用した体験をもとに、申請の具体的な手順や注意点、よくある落とし穴までをわかりやすく解説します。労災保険の加入方法から書類の書き方、病院での対応、給付金の受け取り方、そして仕事復帰までの道のりを詳細にお伝えします。

「面倒そう」「難しそう」と思って労災保険の申請をためらっていませんか?実は適切な知識があれば、そこまで複雑ではありません。この記事を読めば、もしもの時に慌てることなく、スムーズに労災申請から給付金受取、そして仕事復帰までの道筋が見えてくるでしょう。埼玉県での具体的な手続き先や相談窓口情報も含めて、一人親方の皆さんの安心をサポートする情報をお届けします。

1. 【一人親方必見】労災保険で100%カバーできる!実体験から語る申請のコツと落とし穴

一人親方として働いていると、怪我や病気は死活問題です。収入が途絶えるだけでなく、治療費も自己負担となれば、家族の生活まで脅かしかねません。私も大工として働いていた際、足場から落ちて腰を強打し、2ヶ月間仕事ができなくなった経験があります。しかし、労災保険のおかげで治療費はもちろん、休業中の生活費まで補償されたのです。

実は多くの一人親方が知らないのですが、労災保険は特別加入制度を利用することで、会社員と同様の保障を受けられます。治療費は10割カバー、休業4日目からは給付基礎日額の80%が支給されるため、安心して治療に専念できました。

申請時の最大のポイントは「事故発生状況の明確な記録」です。私の場合、工事現場の写真、作業内容のメモ、そして共に働いていた職人からの証言を集めておいたことが、スムーズな認定につながりました。「一人」だからこそ、自分の身を守る証拠集めが重要なのです。

一方で落とし穴もあります。最も多いのが「特別加入時の給付基礎日額の設定ミス」です。私の知人は月収30万円ほどなのに、給付基礎日額を低く設定していたため、実際の休業補償が想定よりも大幅に少なくなってしまいました。適正な金額設定は必須です。

また、労災申請は原則として48時間以内に行う必要があります。私は幸い現場の親方に助けてもらいましたが、独立している場合は自分で病院に行きながら手続きを進めることになります。事前に最寄りの労働基準監督署の連絡先や必要書類を確認しておくことをお勧めします。

建設業労働災害防止協会のデータによれば、一人親方の労災発生率は企業所属の職人よりも高いにもかかわらず、特別加入している割合は50%程度にとどまっています。「保険料がもったいない」と思うかもしれませんが、私のように実際に必要になった時、その価値は何倍にもなって返ってくるのです。

2. 一人親方の労災保険完全ガイド:実際に使ってわかった申請から復帰までの全プロセス

一人親方として働く上で最も心配なことの一つが「もし仕事中にケガをしたら?」という不安ではないでしょうか。私自身、現場で足場から転落して全治3ヶ月の怪我を経験し、労災保険の大切さを身をもって知りました。この記事では実体験に基づいた労災保険の申請から給付金受取、そして現場復帰までの全プロセスを詳しく解説します。

まず、一人親方の労災保険は「特別加入制度」という形で加入します。建設業の場合、都道府県の建設労働組合や建設業組合を通じて加入するのが一般的です。年間掛金は選択する給付基礎日額によって変わり、年間2万円〜9万円程度です。万が一に備えて、実際の収入に近い給付基礎日額を選ぶことをお勧めします。

労災事故が発生した場合の申請手順は以下の通りです:

1. 即時に加入団体へ連絡する(事故発生から3日以内が理想)

2. 第一報を入れたら「療養補償給付請求書」を提出

3. 医師の診断書や事故状況報告書を準備

4. 労働基準監督署の調査に協力(現場検証や聞き取りがある場合も)

2. 第一報を入れたら「療養補償給付請求書」を提出

3. 医師の診断書や事故状況報告書を準備

4. 労働基準監督署の調査に協力(現場検証や聞き取りがある場合も)

申請後、審査期間は平均して1〜2ヶ月ほど。この間の生活費が心配になりますが、傷病(補償)年金や休業(補償)給付があります。私の場合は、申請から約40日で最初の給付金が振り込まれました。

給付内容は思ったより手厚く、治療費は原則全額カバーされます。休業補償は給付基礎日額の60%(休業4日目から)、さらに特別支給金として20%が上乗せされます。長期療養が必要な場合は、傷病(補償)年金も検討されます。

注意すべき点としては、給付金を受け取りながら別の仕事をすると不正受給とみなされる可能性があること、定期的な診断書の提出が必要なことなどが挙げられます。私自身、リハビリ期間中に軽作業をしたことで一時給付が停止されたことがありました。

現場復帰に関しては、主治医と労基署のドクターの両方の判断が重要です。私の場合、全治3ヶ月の怪我でしたが、実際に現場復帰できたのは4ヶ月半後でした。復帰後も身体に不安がある場合は「治ゆ」ではなく「症状固定」という形で障害補償を受けられる可能性があります。

労災保険は単なる保険ではなく、一人親方にとっての命綱です。毎月の掛金を惜しんで加入しないという選択は、事業継続リスクを考えると得策とは言えません。特に建設業は危険と隣り合わせの仕事。もし未加入なら、今すぐ最寄りの建設業組合や労働組合に相談してみることをお勧めします。

3. 怪我で収入ゼロの危機を救った!一人親方が語る労災保険活用術と復帰までのリアルストーリー

足場組み立て中に転落し右足を複雑骨折—これが私の仕事人生を一変させた瞬間でした。建築現場での作業中の事故は、一人親方にとって「収入ゼロ」という最悪の事態を意味します。しかし、事前に加入していた「一人親方労災保険特別加入制度」が、まさに命綱となったのです。

労災申請は思ったより複雑でした。まず病院で「労災用の診断書」を作成してもらい、労働基準監督署に事故発生から14日以内に「療養補償給付請求書」を提出。ここで重要なのは事故状況の詳細な記録です。現場の写真や作業内容の記録、発注者からの作業依頼書など、事前に準備していた証拠が審査をスムーズにしました。

労災認定後、治療費は全額カバーされただけでなく、休業4日目から給付基礎日額の60%(休業補償)と、特別支給金として20%が支給されました。私の場合、給付基礎日額25,000円で設定していたため、1日あたり20,000円の補償。3ヶ月の療養期間で約180万円の補償を受けることができました。

リハビリ期間中の収入確保も大きな課題でした。全く動けない時期は労災の休業補償に頼りつつ、回復期には軽作業から徐々に仕事復帰。この時期に助かったのが「障害補償年金」の存在です。右足に後遺症が残ったため、障害等級認定を受け、継続的な補償を確保できました。

復帰までの道のりで痛感したのは、適切な給付基礎日額の設定の重要性。多くの一人親方が最低限の額で加入していますが、実際の収入に見合った額で加入しないと、補償額が生活を支えるには不十分になりがちです。年間保険料は上がりますが、日額25,000円以上での加入を強くお勧めします。

また、建設業労働災害防止協会(建災防)の安全衛生教育を受講していたことで、保険料が5%割引されていました。これは年間で見ると小さくない節約になります。

一人親方にとって労災保険は任意加入ですが、その重要性は怪我を経験して痛感しました。万が一の備えとしてだけでなく、仕事を継続するための事業継続計画(BCP)の一環として捉えるべきでしょう。実際、労災保険に加入していなければ、私の建設業キャリアは終わっていたかもしれません。

東京土建一人親方支部や全建総連などの組合を通じた加入も、個人で直接特別加入するよりも手続きが簡単で、様々なサポートも受けられるのでおすすめです。危険と隣り合わせの建設業だからこそ、適切な保険加入と迅速な対応策の準備が、事業継続の鍵となるのです。

4. 「あの書類が重要だった」一人親方の労災申請成功体験と仕事復帰までの道のり

労災事故は一人親方にとって死活問題です。私自身、足場から落下して全治3ヶ月の怪我を負った経験があります。当時は労災保険に加入していたものの、申請手続きの複雑さに戸惑いました。この記事では実体験をもとに、労災申請から仕事復帰までの道のりと重要書類について解説します。

まず、労災申請で最も重要だったのは「負傷原因証明書」です。事故現場の元請業者に作成してもらうこの書類がないと、そもそも申請が始まりません。私の場合、事故直後に現場監督に連絡し、状況を説明して証明書を作成してもらいました。ここでのポイントは事実関係を明確に記録することです。日時、場所、作業内容、事故状況などを具体的に記載してもらいましょう。

次に重要なのが「医師の診断書」です。初診時の診断書だけでなく、治療経過を示す診断書も必要になります。私は整形外科医から「全治3ヶ月の右足関節骨折および靭帯損傷」との診断書を取得しました。この診断書が休業補償の期間を決定する重要な証拠となりました。

また意外と見落としがちなのが「事業開始証明書」です。一人親方の場合、労働者ではなく事業主として特別加入しているため、この証明が必要になります。私は確定申告書のコピーと請負契約書を提出して事業実態を証明しました。

申請から給付までの流れですが、私の場合は以下の通りでした:

1. 労働基準監督署に「労働者死傷病報告」と「療養補償給付請求書」を提出(事故から2週間後)

2. 担当者から追加書類の要求(事故状況の詳細説明など)

3. 書類審査(約1ヶ月)

4. 給付決定通知(事故から約1.5ヶ月後)

5. 療養補償費の支給開始

6. 休業補償の申請と給付(毎月申請)

1. 労働基準監督署に「労働者死傷病報告」と「療養補償給付請求書」を提出(事故から2週間後)

2. 担当者から追加書類の要求(事故状況の詳細説明など)

3. 書類審査(約1ヶ月)

4. 給付決定通知(事故から約1.5ヶ月後)

5. 療養補償費の支給開始

6. 休業補償の申請と給付(毎月申請)

申請時の注意点としては、写真証拠が役立ちました。私は事故現場と怪我の状態を写真に収めておいたため、申請時に状況説明がスムーズでした。また、通院記録や治療経過のメモも細かく残していたことで、後々の補償申請がスムーズになりました。

仕事復帰に向けては、リハビリ計画が重要でした。医師と相談しながら、段階的な復帰計画を立てました。最初は軽作業から始め、徐々に通常業務に戻るアプローチです。この期間中も部分的な休業補償が受けられるため、焦らず回復に専念できました。

復帰後の教訓として、安全対策の見直しも行いました。足場の固定方法や安全帯の使用ルールを厳格化し、同様の事故を防ぐ対策を講じました。また、労災保険の特別加入の重要性を改めて実感し、同業者にも加入を勧めています。

一人親方として最も学んだことは、「書類は早めに、そして正確に」ということです。労災申請は時間との戦いです。事故直後は体調が優れない中での手続きになるため、家族や信頼できる同業者の助けを借りることも大切です。

5. 知らないと損する一人親方の労災保険メリット:実例から学ぶ申請のタイミングと復帰計画

一人親方として働く建設業の方々にとって、労災保険は「任意」であるがゆえに加入していない方も少なくありません。しかし実際に怪我や病気で働けなくなった時、労災保険に加入していることで得られるメリットは想像以上です。実例をもとに、知っておくべき労災保険のメリットと申請のベストタイミング、そして効果的な復帰計画について解説します。

まず大きなメリットとして「治療費の全額カバー」が挙げられます。千葉県で左官工として働いていたKさんは、足場から転落して腰椎を骨折。通常の健康保険なら3割負担ですが、労災保険では治療費が全額給付されました。長期療養が必要な怪我では、この差額だけでも数十万円になることもあります。

次に「休業補償」のメリットも見逃せません。神奈川県の電気工事業を営むSさんは感電事故で2ヶ月働けなくなりましたが、労災保険からは休業4日目から平均賃金の80%が支給されました。一人親方は収入が途絶えると生活が立ち行かなくなるリスクが高いため、この補償は非常に重要です。

申請のタイミングについては「即時申請」が鉄則です。東京都の大工職人Mさんは怪我をした当日に医師に「仕事が原因」と伝え、労災指定病院で診察を受けました。事業主証明が不要な一人親方の特性を活かし、スムーズに手続きが完了しました。怪我から3日以内の申請開始が理想的です。

また、「復帰計画」も重要なポイントです。大阪府のリフォーム業Tさんは、手首の怪我の療養中から「治療専念期」「リハビリ期」「部分復帰期」「完全復帰期」と4段階の復帰計画を作成。特に「部分復帰期」では軽作業から始め、労災保険の「療養補償」と「休業補償」を併用しながら無理なく仕事に戻れました。

さらに見落としがちな「第三者行為災害」のケースも覚えておくべきです。愛知県の塗装職人Yさんは、現場への移動中に交通事故に遭いましたが、これも労災として認められました。このようなケースでは自賠責保険と労災保険の両方から補償を受けられる可能性があります。

一人親方の労災申請では「特別加入証」の提示が必須です。保険証のように常に携帯し、医療機関に提示することで円滑な手続きが可能になります。また、日頃から作業内容や収入を記録しておくことで、申請時の平均賃金の証明がスムーズになります。

労災保険は単なる「保険」ではなく、一人親方の「事業継続のためのセーフティネット」です。適切なタイミングでの申請と計画的な復帰戦略によって、怪我や病気を乗り越え、再び現場に立つための強力なサポートとなるのです。

一人親方の労災保険のご加入はこちらから

埼玉労災一人親方部会 https://www.saitama631.com/

建設国保 保険料シミュレーション

建設国保 加入お問い合わせ

著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。

【団体概要と運営方針】埼玉労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・埼玉労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。

【埼玉労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。

【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、埼玉労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。

★一人親方部会グループ公式アプリ→一人親方労災保険PRO

★一人親方部会クラブオフ→詳細ページ

■YouTube『一人親方部会ちゃんねる』詳細ページ

Features

特長

-

労災番号を最短当日発行加入証明書発PDFで通知。

労災番号を最短当日発行加入証明書発PDFで通知。

夜間も極力、当日対応!

※申込と決済完了の場合・・・ -

月々4,980円

月々4,980円

(初回2ヶ月分9,960円)のみ初期費用が安く加入しやすい!

※年会費・手数料込み料金・・・ -

代理手続きOK!本人でなくても大丈夫!

代理手続きOK!本人でなくても大丈夫!

下請一人親方様の分をお申し込み可能。

※クレカ決済も可能

埼玉労災が選ばれる理由

-

全国で使える

全国で使える

割引優待サービスあり!・・・大企業にしかない福利厚生を会員様にプレゼント!

全国の飲食店、レジャー施設、カラオケ、映画

ガソリンなどの割引が使い放題。

※一人親方部会クラブオフ(毎月払い会員のみ)

Information

おすすめ情報

YouTube

YouTubeチャンネルのご紹介

【公式】一人親方部会ちゃんねる

このチャンネルでは、一人親方労災保険(特別加入労災)の加入団体を全国で展開する一人親方部会グループが、建設業に従事する親方様向けに「仕事」と「お金」にまつわる旬なお役立ち情報を中心に発信していきます。

また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!

また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!

外国人技能者の受入れを希望する場合、必ず「一般社団法人建設技能人材機構」(以下、JAC) に加盟する必要があります。

年会費36万円、受け入れ負担金年間24万円/人 →人手が足りなくてもそれなりのランニングコストが発生します。

当団体の労災にご加入されている企業様はこの年会費36万円が無料で申請することが可能です。

お申込み・ご相談はコチラ。/もちろん無料です。

元請け様/一人親方様のマッチングサービスを始めました。お申し込みはコチラ

ご希望のエリア、金額等をフォームから入力して申し込みしてください。当団体と契約のある全国の企業様からご連絡がいきます。

もちろん無料です。

Flow

お申し込みの流れ

Web

-

1お申し込み

フォームから

情報を入力 -

2決済用のカードを

フォームから登録 -

3加入証の発行

今すぐ申込み

今すぐ申込み 今すぐお電話

今すぐお電話