制度と補償

土木建設業で働いている方、または業界に関わる事業主の方は、保険制度について正確な知識を持っていますか?特に国民健康保険に関しては、建設業特有の就労形態や収入の変動によって、一般的な会社員とは異なる状況に直面することが少なくありません。

埼玉県さいたま市を中心に活動する行政書士として、多くの建設業関係者から「国保の仕組みがよくわからない」「健康保険の選択で迷っている」といったご相談をいただきます。季節や工事状況によって収入が変動する建設業では、保険料の計算方法や支払いタイミングが重要な経営判断になることもあります。

本記事では、土木建設業と国民健康保険の関係性について徹底解説します。業界特有の保険事情や節約ポイント、メリット・デメリットを詳しく説明し、あなたの事業経営や生活設計に役立つ情報をお届けします。建設業許可申請や経営事項審査などの手続きに詳しい行政書士の視点から、保険選びのポイントを分かりやすくご紹介します。

1. 【知らないと損】土木建設業界で働く方必見!国民健康保険の特例と節約ポイント

土木建設業界で働く方にとって、国民健康保険の仕組みを理解することは経済的に大きなメリットがあります。特に季節労働や請負形態が多いこの業界では、保険制度を正しく活用することで年間数万円から数十万円の節約につながるケースもあるのです。

まず知っておくべきは、建設業の就労形態に合わせた国保の特例制度です。例えば、工事現場ごとに雇用形態が変わる場合、年間の所得見込みではなく、実際に稼働した月の収入に応じた保険料算定を申請できる「月額算定方式」があります。これにより、繁忙期と閑散期の収入差が大きい方は保険料負担を適正化できます。

また、一人親方や小規模な建設会社の経営者は「国民健康保険組合」への加入も検討価値があります。全国建設工事業国民健康保険組合などの業界特化型の保険組合では、一般の国保よりも保険料が安くなるケースが多いうえ、健康診断の補助や傷害特約などの業界特有のリスクに対応したサービスも充実しています。

さらに見逃せないのが、建設業での労災認定と国保の関係です。現場での怪我や病気が労災として認められれば、治療費は労災保険からカバーされるため国保を使用せずに済みます。しかし申請漏れも多いため、軽微な怪我でも必ず記録を残し、適切な申請をすることが重要です。

国保の保険料を適正に抑えるには、確定申告での経費計上も重要なポイントです。建設業では作業着や安全靴、ヘルメットなどの必需品、移動のための交通費、現場での食費など、多くの経費が認められています。これらを正確に計上することで課税所得を減らし、結果的に国保料の軽減につながります。

自治体によっては建設業向けの国保料減免制度を設けているケースもあります。例えば、東日本大震災の復興作業に関わる建設労働者向けの特別減免措置や、地域の公共工事に携わる業者への支援制度などが存在します。お住まいの自治体の窓口で確認してみましょう。

2. 建設現場で働く人の医療保障とは?土木建設業と国民健康保険の意外な関係性

土木建設業で働く方々の医療保障は、一般的な企業とは異なる独特の構造を持っています。現場作業員の多くは、国民健康保険に加入しているケースが多いのをご存知でしょうか?

建設業界では、下請け構造や一人親方として働く方が多く、社会保険の適用から外れるケースが少なくありません。厚生労働省の統計によると、建設業の社会保険加入率は他業種と比較して10〜15%ほど低い傾向にあります。

特に注目すべきは、大手ゼネコンと中小建設会社の違いです。大手では社会保険完備が当たり前になっていますが、中小規模の建設会社や一人親方の場合、国民健康保険に頼らざるを得ないケースが多いのが現状です。

「建設キャリアアップシステム」の導入により、社会保険加入が現場入場の条件になりつつあるものの、完全普及には至っていません。このギャップが国民健康保険と建設業の関係を強めています。

また、建設業の季節労働的な側面も影響しています。工事の繁閑期によって雇用状況が変動するため、安定した社会保険加入が難しく、国民健康保険を選択せざるを得ないワーカーも多いのです。

現場では危険を伴う作業も多いため、医療保障の重要性は他業種以上に高いといえます。国土交通省の取り組みにより、元請企業の責任で下請業者の保険加入状況を確認する動きも広がっていますが、現場レベルでの浸透にはまだ課題が残っています。

医療費の自己負担率の違いも見逃せません。社会保険では3割負担が基本ですが、国民健康保険では収入や年齢によって変動します。建設業で国保加入者が多いことは、業界全体の医療費負担の構造にも影響を与えているのです。

3. 土木建設業者が知るべき国民健康保険のメリット・デメリット完全ガイド

土木建設業で働く方々にとって、適切な健康保険の選択は非常に重要です。特に国民健康保険は多くの建設業従事者が加入する制度ですが、その特徴を正しく理解することで、より良い選択ができます。ここでは国民健康保険のメリットとデメリットを詳しく解説していきます。

【メリット1: 職業や勤務形態に関わらず加入できる】

土木建設業は現場ごとの契約や季節労働的な側面があり、雇用形態が流動的になりがちです。国民健康保険は、正社員でなくても、フリーランスや個人事業主、短期契約の労働者でも加入できるため、雇用状況が変わりやすい建設業従事者にとって安定した医療保障となります。

土木建設業は現場ごとの契約や季節労働的な側面があり、雇用形態が流動的になりがちです。国民健康保険は、正社員でなくても、フリーランスや個人事業主、短期契約の労働者でも加入できるため、雇用状況が変わりやすい建設業従事者にとって安定した医療保障となります。

【メリット2: 所得に応じた保険料設定】

国民健康保険の保険料は前年の所得に基づいて算出されます。土木建設業は繁忙期と閑散期で収入に波があることが多いため、収入が減少した翌年は保険料も下がる仕組みは助かる点です。また、自治体によっては一定の所得以下の場合、保険料の減額制度も利用できます。

国民健康保険の保険料は前年の所得に基づいて算出されます。土木建設業は繁忙期と閑散期で収入に波があることが多いため、収入が減少した翌年は保険料も下がる仕組みは助かる点です。また、自治体によっては一定の所得以下の場合、保険料の減額制度も利用できます。

【メリット3: 付加給付がない分、医療費の透明性が高い】

国民健康保険は基本的に3割負担と明確で、健康保険組合のような付加給付がありません。そのため、医療費の自己負担額が明確に把握できるというメリットがあります。建設業の経営者や個人事業主にとっては、経費計画を立てやすい点が評価できます。

国民健康保険は基本的に3割負担と明確で、健康保険組合のような付加給付がありません。そのため、医療費の自己負担額が明確に把握できるというメリットがあります。建設業の経営者や個人事業主にとっては、経費計画を立てやすい点が評価できます。

【デメリット1: 保険料負担が相対的に高い】

最大のデメリットは、会社員の社会保険と比較して保険料負担が重くなりがちな点です。社会保険では事業主と被保険者で折半するのに対し、国民健康保険では全額自己負担となります。特に土木建設業の個人事業主は、事業収入の変動に応じて保険料の支払いが厳しくなることもあります。

最大のデメリットは、会社員の社会保険と比較して保険料負担が重くなりがちな点です。社会保険では事業主と被保険者で折半するのに対し、国民健康保険では全額自己負担となります。特に土木建設業の個人事業主は、事業収入の変動に応じて保険料の支払いが厳しくなることもあります。

【デメリット2: 傷病手当金がない】

土木建設業は労働災害のリスクが比較的高い業種です。社会保険では病気やケガで休業した場合に傷病手当金が支給されますが、国民健康保険にはこの制度がありません。建設現場での事故や疾病で休業した場合の収入保障がないため、別途民間の所得補償保険などの検討が必要です。

土木建設業は労働災害のリスクが比較的高い業種です。社会保険では病気やケガで休業した場合に傷病手当金が支給されますが、国民健康保険にはこの制度がありません。建設現場での事故や疾病で休業した場合の収入保障がないため、別途民間の所得補償保険などの検討が必要です。

【デメリット3: 任意継続制度がない】

会社を退職して個人事業主になる場合、社会保険から国民健康保険への切り替えは即時発生します。社会保険のような任意継続の制度がないため、保険の切り替え時期の管理が重要になります。土木建設業では独立開業するケースも多いため、この点は注意が必要です。

会社を退職して個人事業主になる場合、社会保険から国民健康保険への切り替えは即時発生します。社会保険のような任意継続の制度がないため、保険の切り替え時期の管理が重要になります。土木建設業では独立開業するケースも多いため、この点は注意が必要です。

【建設業者向けの対策】

土木建設業の方々が国民健康保険に加入する際は、自治体ごとの保険料の違いを確認することをおすすめします。また、労災保険の特別加入制度や民間の医療保険との組み合わせで、保障の薄い部分を補完する戦略が効果的です。

土木建設業の方々が国民健康保険に加入する際は、自治体ごとの保険料の違いを確認することをおすすめします。また、労災保険の特別加入制度や民間の医療保険との組み合わせで、保障の薄い部分を補完する戦略が効果的です。

国民健康保険は万能ではありませんが、その特性を理解し適切に活用することで、土木建設業の方々も安定した医療保障を得ることができます。特に独立を考えている方や、小規模事業主の方は、これらのポイントを参考に最適な保険選びを行ってください。

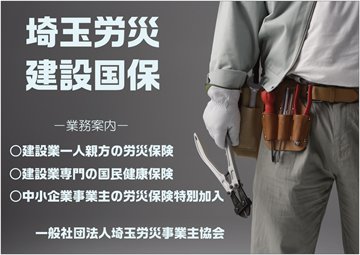

一人親方の労災保険のご加入はこちらから

埼玉労災一人親方部会 https://www.saitama631.com/

建設国保 保険料シミュレーション

建設国保 加入お問い合わせ

著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。

【団体概要と運営方針】埼玉労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・埼玉労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。

【埼玉労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。

【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、埼玉労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。

★一人親方部会グループ公式アプリ→一人親方労災保険PRO

★一人親方部会クラブオフ→詳細ページ

■YouTube『一人親方部会ちゃんねる』詳細ページ

Features

特長

-

労災番号を最短当日発行加入証明書発PDFで通知。

労災番号を最短当日発行加入証明書発PDFで通知。

夜間も極力、当日対応!

※申込と決済完了の場合・・・ -

月々4,980円

月々4,980円

(初回2ヶ月分9,960円)のみ初期費用が安く加入しやすい!

※年会費・手数料込み料金・・・ -

代理手続きOK!本人でなくても大丈夫!

代理手続きOK!本人でなくても大丈夫!

下請一人親方様の分をお申し込み可能。

※クレカ決済も可能

埼玉労災が選ばれる理由

-

全国で使える

全国で使える

割引優待サービスあり!・・・大企業にしかない福利厚生を会員様にプレゼント!

全国の飲食店、レジャー施設、カラオケ、映画

ガソリンなどの割引が使い放題。

※一人親方部会クラブオフ(毎月払い会員のみ)

Information

おすすめ情報

YouTube

YouTubeチャンネルのご紹介

【公式】一人親方部会ちゃんねる

このチャンネルでは、一人親方労災保険(特別加入労災)の加入団体を全国で展開する一人親方部会グループが、建設業に従事する親方様向けに「仕事」と「お金」にまつわる旬なお役立ち情報を中心に発信していきます。

また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!

また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!

外国人技能者の受入れを希望する場合、必ず「一般社団法人建設技能人材機構」(以下、JAC) に加盟する必要があります。

年会費36万円、受け入れ負担金年間24万円/人 →人手が足りなくてもそれなりのランニングコストが発生します。

当団体の労災にご加入されている企業様はこの年会費36万円が無料で申請することが可能です。

お申込み・ご相談はコチラ。/もちろん無料です。

元請け様/一人親方様のマッチングサービスを始めました。お申し込みはコチラ

ご希望のエリア、金額等をフォームから入力して申し込みしてください。当団体と契約のある全国の企業様からご連絡がいきます。

もちろん無料です。

Flow

お申し込みの流れ

Web

-

1お申し込み

フォームから

情報を入力 -

2決済用のカードを

フォームから登録 -

3加入証の発行

今すぐ申込み

今すぐ申込み 今すぐお電話

今すぐお電話