豆知識

建設業一人親方の労災保険!労災申請の方法を徹底解説!

建設業一人親方が事故に遭った際、最初やるべきことは?

建設業一人親方は、業種によりますが常に危険と隣り合わせの中で仕事をしています。

もし現場作業中に事故に遭って負傷してしまった場合は、まず近くにいる人にケガをした事実を伝えるようにしましょう。

後に労災申請を行う際、「現認者」を書類に記載いただく場合があります。

次にケガの状況にもよりますが、人命が最優先ですので場合によっては、救急車を呼ぶなどしてすぐに医療機関を受診するようにしましょう。

この時に大事なのが、医療機関の担当の方へ「業務災害」で「労災保険」を使う旨、必ず伝えるようにしてください。その際、携帯している労災加入者証の提示をしましょう。

医療機関では、治療初日の診療代金は実費もしくは預り金(5,000円または1万円)を請求されますが、後日、労災保険の書類と引き換えに全額返金してもらえます。

原則、「業務災害」で健康保険はつかえません。

もし誤って、健康保険にて治療をした場合は、健康保険組合などから医療機関へ支払われた治療費(7割分)を自分が健康保険組合へ返還し、「3割負担をした領収書(原本)・診療明細(写)」を労働基準監督署へ提出することになります。

その後、「労災申請」を行うことで、一時的に10割負担となった費用について給付を受けることになります。

一人親方労災保険の給付申請方法の流れを解説!

上記記載した事故直後の対応後の状況に合わせた保険給付請求の流れを説明します。

自分が加入している一人親方の労災保険加入団体(特別加入団体)へ事故の状況を報告しましょう。各団体に所定の「労災事故報告書」がありますので、その用紙へ必要事項を記載し加入団体へ提出します。

【労災事故報告書必要事項ひな形】

| フリガナ

氏名 |

〒

住所 |

| 電話番号 | 携帯番号 |

| 職種 | 職名 |

| 負傷した日 令和 年 月 日 | 午前・午後 時 分 |

| 負傷した場所 | |

| 災害の原因及び発生状況(どんな場所で、どんな作業をしているときに、どこの部分をどうしたのか) | |

| 詳細に記載 | |

| 病院名 | 電話番号 |

| 住所 | |

| 労災指定病院の有無 指定 指定外 わからない | |

| 通勤災害の場合(以下記載) | |

| 事故の相手の有無 | いない いる 相手氏名( )

連絡先 |

| 出勤中の場合 | 自宅を出た時刻 |

| 当日の始業時間 | |

| 帰宅中の場合 | 現場を出た時刻 |

| 当日の終業時間 | |

事故報告書提出後の流れ 労災保険請求書の提出が必要!

実際に労災保険を請求するためには、労働基準監督署に各請求書の提出が必要となります。

大きく分類すると以下となります。

(1)療養補償給付 (2)休業補償給付 (3)その他保険給付

その他保険給付概要や実際の補償額等は下記URLより確認してください。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12.pdf(参照)※厚労省・都道府県労働局・労働基準監督署の資料

(1)療養補償給付の請求について

事故報告書をもとに、加入団体の事務担当(社会保険労務士等)が所定の「療養補償給付たる療養の給付請求書」を作成して被災労働者(一人親方)宛に書類を郵送します。

その請求書が届いたら、治療を受けた医療機関窓口へ提出する流れになります。

(2)休業補償給付の請求について

被災労働者(一人親方)が4日以上休業する場合に加入団体の事務担当(社会保険労務士等)が「休業補償給付支給請求書」を作成し、被災労働者(一人親方)宛に書類を郵送します。

その請求書が届いたら、治療を受けた医療機関窓口へ提出し、診療担当者の証明欄を記載してもらい書類を加入団体へ返送します。

加入団体は、返送された「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署へ提出します。

その後、休業補償給付金の受け取り手続きを行います。

(3)その他保険給付について

(1)(2)の他に、「障害補償給付」「遺族補償給付」「葬祭料」「傷病補償年金及び介護補償給付」などの保険給付があります。

この請求に関しても、労働基準監督署への提出が必要となりますので、加入団体・社会保険労務士・最寄り労働基準監督署へ確認しましょう。

一人親方労災保険 労災申請手続きの方法まとめ

一人親方の労災保険は、建設業一人親方が安心して業務を遂行するにあたって必要不可欠なものです。建設現場は、常に危険と隣り合わせです。

万が一、事故に遭ってしまったときに自分が加入している労災保険を最大限活用するために、労災保険請求の流れはしっかり把握しておきましょう。

一人親方の労災保険のご加入はこちらから

埼玉労災一人親方部会 https://www.saitama631.com/

建設国保 保険料シミュレーション

建設国保 加入お問い合わせ

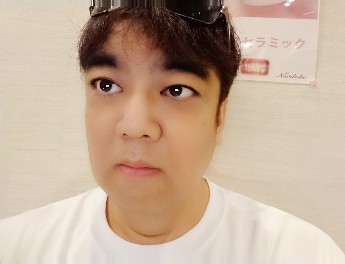

著者紹介 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事 1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。

【団体概要と運営方針】埼玉労災一人親方部会(一人親方部会グループ)は、厚生労働大臣・埼玉労働局から特別加入団体として承認されております。建設業一人親方の労災保険の加入手続きや労災事故対応を主な業務として運営され、建設業に従事する一人親方様向けに有益な情報配信を随時行っております。

【埼玉労災の特徴】一人親方様が当団体で労災保険にご加入いただくことで、会員専用建設国保、会員優待サービス(一人親方部会クラブオフ)のご利用をはじめ、万が一の事故対応やきめ細やかなアフターフォローができるよう専用アプリを提供しております。

【団体メッセージ】手に職を武器に働く一人親方様のために、埼玉労災一人親方部会は少しでもお役にたてるよう日々変化し精進してまいります。建設業界の益々のご発展をお祈り申し上げます。

★一人親方部会グループ公式アプリ→一人親方労災保険PRO

★一人親方部会クラブオフ→詳細ページ

■YouTube『一人親方部会ちゃんねる』詳細ページ

Features

特長

-

労災番号を最短当日発行加入証明書発PDFで通知。

労災番号を最短当日発行加入証明書発PDFで通知。

夜間も極力、当日対応!

※申込と決済完了の場合・・・ -

月々4,980円

月々4,980円

(初回2ヶ月分9,960円)のみ初期費用が安く加入しやすい!

※年会費・手数料込み料金・・・ -

代理手続きOK!本人でなくても大丈夫!

代理手続きOK!本人でなくても大丈夫!

下請一人親方様の分をお申し込み可能。

※クレカ決済も可能

埼玉労災が選ばれる理由

-

全国で使える

全国で使える

割引優待サービスあり!・・・大企業にしかない福利厚生を会員様にプレゼント!

全国の飲食店、レジャー施設、カラオケ、映画

ガソリンなどの割引が使い放題。

※一人親方部会クラブオフ(毎月払い会員のみ)

Information

おすすめ情報

YouTube

YouTubeチャンネルのご紹介

【公式】一人親方部会ちゃんねる

このチャンネルでは、一人親方労災保険(特別加入労災)の加入団体を全国で展開する一人親方部会グループが、建設業に従事する親方様向けに「仕事」と「お金」にまつわる旬なお役立ち情報を中心に発信していきます。

また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!

また、「現場リポート」や「親方あるある」など面白いコンテンツもお届けしますので、チャンネル登録をお願いします!

外国人技能者の受入れを希望する場合、必ず「一般社団法人建設技能人材機構」(以下、JAC) に加盟する必要があります。

年会費36万円、受け入れ負担金年間24万円/人 →人手が足りなくてもそれなりのランニングコストが発生します。

当団体の労災にご加入されている企業様はこの年会費36万円が無料で申請することが可能です。

お申込み・ご相談はコチラ。/もちろん無料です。

元請け様/一人親方様のマッチングサービスを始めました。お申し込みはコチラ

ご希望のエリア、金額等をフォームから入力して申し込みしてください。当団体と契約のある全国の企業様からご連絡がいきます。

もちろん無料です。

Flow

お申し込みの流れ

Web

-

1お申し込み

フォームから

情報を入力 -

2決済用のカードを

フォームから登録 -

3加入証の発行

今すぐ申込み

今すぐ申込み 今すぐお電話

今すぐお電話